«Нижполиграф» типографический: 1922-1936

«Будущий историк советской книги с радостным чувством удовлетворения остановится прежде всего на продукции «Нижполиграфа» М. Сокольников, 1931

Графический дизайнер, искусствовед, художественный критик

деятельность: Автор книг и статей по типографике. В 1996-1997 гг. - дизайнер журнала "Проект Россия"В упоминаниях об этой истории встречается слово «чудо». Пожалуй, это и было русское чудо, точнее, чудо для России. Когда довольно крупная типография сделалась очагом художественной культуры. Когда под художественное покровительство попали набор и массовая печать. Когда марка типографии превратилась в знак графической свежести и добротности, и грань между художественным и техническим качеством притупилась. И происходило это в Нижнем Новгороде. Московские и ленинградские издательства охотно сотрудничали с «Нижполиграфом», и в откликах на достижения предприятия непременно отмечалась его провинциальность. Никто не задумывался над тем, что город, преуспевающий в таком деликатном деле, как типографика, перестает быть провинцией в обидном значении слова.

Сотворили «чудо» несколько человек, преданных своему делу и наделенных осознанной художественной волей. Основополагающую роль сыграл уроженец Нижнего Николай Васильевич Ильин (1894 — 1954). И только в связи с ним кое—что известно о лучших годах «Нижполиграфа». Впрочем, московский период деятельности Ильина описан гораздо подробнее. Фигура — легендарная. Оформитель, иллюстратор, каллиграф и, главное, прирожденный типограф, он с 1941 года до конца жизни занимал пост главного художника Гослитиздата. И поскольку художество было привилегией художественной литературы, Н.В.Ильин со своим властным характером стал в кругу художников книги своего рода царьком, носившим вместо короны галстук—бабочку, что советское общество дозволяло избранным.

В Москве он художественно отредактировал, проиллюстрировал и оформил множество помпезных изданий в русском, китайском, ренессансном, кабардинском, словом — в подобающих содержанию стилях, которые, однако, «растворялись» в стиле сталинского ампира. Так «непримиримый борец за внедрение метода социалистического реализма» утверждал «основные черты советской книги — это народность, простота, выразительность формы, адекватность формы содержанию». В кавычках — выдержки из монографии об Ильине (1958). Можно и без кавычек, ибо точнее и короче, чем в стиле той эпохи, не охарактеризуешь творчество Ильина после 1930 года, когда уже прославленный мастер переезжает в Москву и некоторое время, в должности заместителя директора Московского полиграфического института, «ведет борьбу против различных формалистических уклонов в педагогике».

Выступая в 1950 году на академической конференции по графике,М.П.Сокольников (см. эпиграф) ни на миг не остановился на «Нижполиграфе». Да и сам Ильин не вспомнил о своих прошлых достижениях с той же трибуны. Между 20-ми и 50-ми годами пролегла пропасть, и творчество раннего Ильина оказалось (и продолжает оставаться за отсутствием свежей графической литературы) в тяжелой коленкорово—ледериновой тени свершений «великой сталинской эпохи». Настала пора посмотреть на его деятельность в обратной временной перспективе.

По выходным данным некоторых изданий 30-х, Н.В.Ильин — художник-архитектор. В 1916 году он закончил архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Работал в мастерских А.Щусева и Ф.Горностаева. Еще в студенческие годы приобщился к работе для издательств и не бросал этого занятия, даже находясь на службе в Красной Армии в период гражданской войны. Переход из архитектуры в типографику более чем естествен. Кроме Ильина его совершили Эль Лисицкий, МаркКирнарский, Михаил Аникст или, например, голландец Пит Зварт, придумавший для себя профессиональное звание «типотектор» (типограф + архитектор).

75 лет назад под крышей бывшего богоугодного «Дома трудолюбия» (трудолюбие долго этот дом не покидало) на базе мелких местных печатен и первоклассного наборного оборудования петроградской типографии Суворина в Нижнем Новгороде создали полиграфическое предприятие «Нижполиграф». По воспоминаниям ветеранов, сюда в момент становления предприятия прямо, так сказать, с улицы явился Ильин «с кой-какими мыслями относительно наборной обложки». Его нехотя приняли в наборщики, а по истечении испытательного срока провозгласили художником-конструктором. Согласно архивным изысканиям Ю.Галая такая должность вряд ли значилась в штатном расписании, однако служебные обязанности Ильина описывались не менее экзотично: «наблюдение за художественной внешностью изданий».

Как бы то ни было, преодолевая косность сотрудников, художник-архитектор вскоре превратился в подлинного фабричного культуртрегера, придирчивого распорядителя производства и к тому же монопольного оформителя изданий. Фабрика печати стала графическим заведением, добилась впечатляющих экономических успехов. О «Нижполиграфе» и его благодетеле заговорили по всему Союзу. Ильин стал олицетворять мастерство набора, так что среди днепропетровских наборщиков состоялся конкурс на лучшую обложку по теме «Н.В.Ильин. Акциденция: опыт подбора материалов по акциденции в СССР».

Уже в 1924 году продукция типографии экспонировалась в местном историко—бытовом музее, а затем — с неизменным призовым успехом — в Париже Милане, Лейпциге, Москве, Винтертуре (Швейцария). Подумать только: любая вещь нижегородской печати той поры с большой вероятностью — приличная работа, и притом работа Ильина. Известно, что за всю творческую жизнь мастер оформил около трех тысяч книг. Московские фолианты требовали больших усилий, чем нижегородские брошюрки. Значит, вполне правдоподобно, что за восемь лет работы в «Нижполиграфе» через руки Ильина прошли книги, малые формы, журналы, газеты «во многих сотнях, если не в тысячах названий». И как прошли! – независимо от престижа вещи, будь то московский сборник Маяковского или ничтожная краевая агитка, солидный медицинский том или местный журнал «Голос рабфаковца», брошюрка, выпущенная на средства нижегородского киноведа, или труд высокопоставленного обитателя Кремля, издание в своем или стороннем оформлении. «Каких огромных трудов стоило, например, провести Ильину оформление родченковского «Ден-Ши-Хуа» и других изданий «Молодой Гвардии». И сколько вообще было спасено книг «Нижполиграфом», подправлено на ходу в отдельных деталях оформления...».

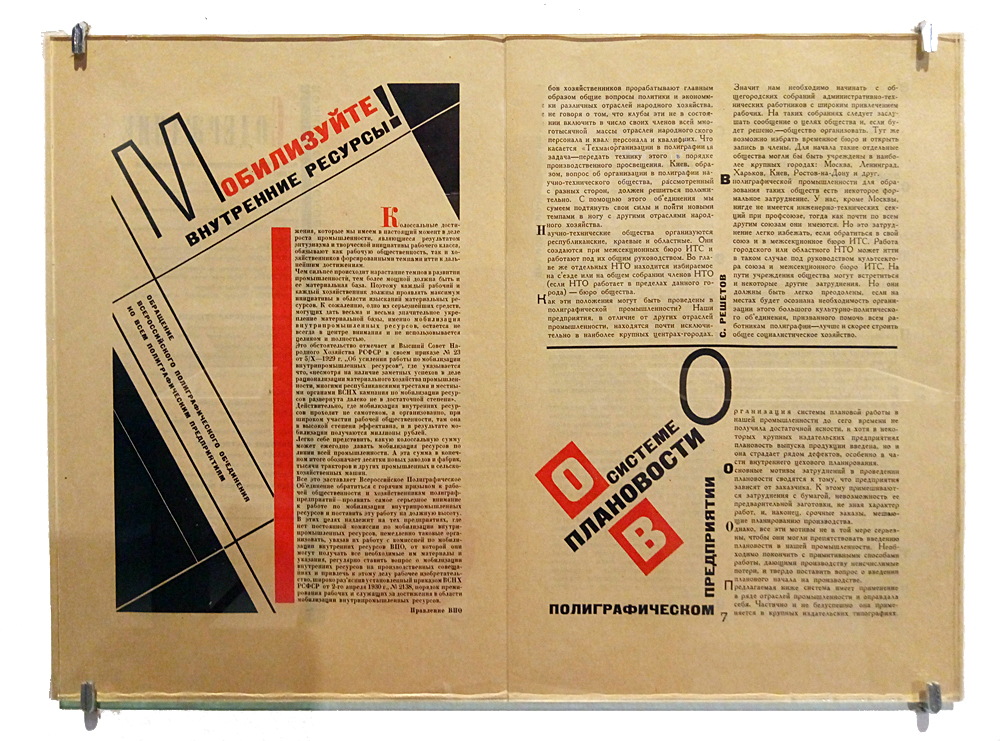

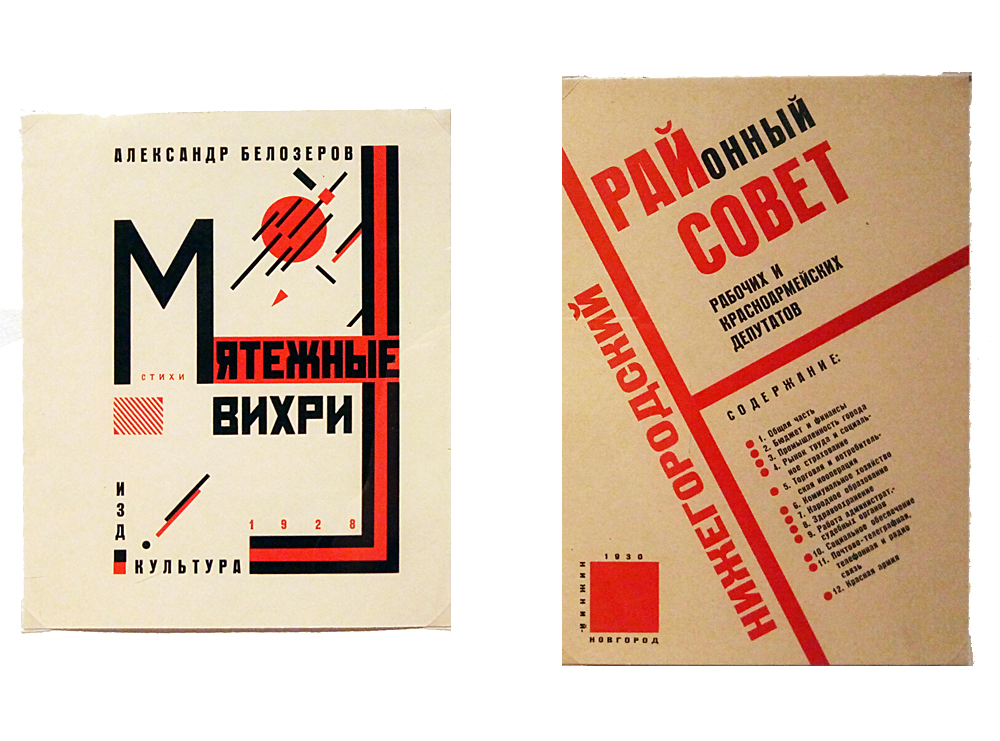

Что из себя представляют нижегородские работы Н.В.Ильина? В основном — обложки, грамоты, пригласительные билеты, реже – титульные страницы; рядовые полосы решались обычно в нейтрально-традиционном стиле. Обложки безупречны по колориту — зачастую более сложном, чем красно-черная гамма революции. Ильин уверенно положился на набор, став вдохновителем бума в отечественной акциденции. Его наборные построения — высшей степени сложности и ювелирной точности выполнения. Тщательность в ранге художественного качества.

М.Сокольников имел основания пожурить Н.В.Ильина за «нередко чисто формалистское разрешение темы, не всегда четкое выражение политических функций, срывы в банальность, практическую неоправданность». Ныне за подобные вольности, (не считая «срывов») можно было бы и похвалить. И любопытно, как вне всякой связи с тематикой классические композиции чередуются у Ильина с «конструктивистскими», опыты стилизации — с вариациями на тему собственного стиля.

«Ильин работал в одиночку, жадно впитывая в себя последние достижения полиграфического конструктивизма Германии». Да, в ряде работ отчетливо видны заимствования, и отнюдь не только из немецкой печати. Но схваченные на лету чужие «слова» и «фразы» лишь оттеняют персональный графический язык, в основе которого не столько конструктивистская доктрина, сколько неуемность стилизатора и художника-декоратора. Ильин словно бы имел дело с ценными бумагами и поэтому не мог удержаться от мелких, смягчающих графических жестов, таких, как удвоение линии, ассюре (пучок из линий), окаймление, оттенение, инкрустация и т.п. Декоративный конструктивизм!

В советской типографике таковой преобладал. Редко кому-то из номинальных конструктивистов удавалось реализовать в чистоте конструктивистскую идею, что заметно даже у левых ортодоксов, а у всеядного Ильина и подавно. В сопоставлении с рассудочными немецкими вещами ильинские опусы могут проигрывать, но взятые сами по себе в качестве знаков исконно русского типографического модернизма — необузданного, нестрогого, порой наивного — они безоговорочно очаровательны и в высшей степени оригинальны.

Главная тема Ильина — наборная рамка. Она бывает прихотливой даже в скучноватых обложках традиционного типа, а в вещах левого толка выглядит «взбесившейся»: расцвечивается геометрическим орнаментом, невзначай утолщается и прерывается, наслаивается на другую рамку, перекашивается, переходит в фон, рассыпается на кусочки по всей поверхности, образуя абстрактную композицию скорее супрематического, нежели конструктивистского вида.

Между тем H.B.Ильин отнюдь не избегал фигуративных композиций. Именно он увлек акцидентных мастеров картинками из наборного материала (не путать со шрифтовыми иллюстрациями) — сугубо русский извив конструктивистской линии. Была в этом художественная самоцель, но также и попытка практического восполнения недостающей фотоцинкографии. И если С.Б.Телингатер, единственный серьезный соперник Ильина, в своих наборных картинках подчеркивал условность приема, то нижегородский мастер осмеливался имитировать ксилографию. В нескольких курьезнейших работах такого рода имитацию можно и не заметить, но ее «практическая неоправданность» несомненна.

Как же справлялись с такой огромной «китайской» работой? Инициалы Н.И. (изредка горделивыми латинскими буквами) ставились только на рисованных оригиналах для прямого репродуцирования, и таких, к слову, было немало. Наборные работы хранили «тайну» авторства, и этим, возможно, подчеркивался момент «производственности» искусства и коллективной ответственности. Все же неутомимый «наблюдатель за художественной внешностью» был не один. «Многочисленные сложнейшие формы по эскизам Н.В.Ильина, наборы, которые были бы достойны помещения в сокровищницу наборного искусства, выполнял замечательный мастер, истинный художник своего дела — Александр Николаевич Колчин», — гласит маленькое примечание в огромном труде В.В.Пахомова «Книжное искусство».

Говорят, Колчин был поначалу наставником Ильина, а затем одним из немногих, кто «готов был работать с ним, не выходя из типографии, круглые сутки». Боюсь, что большего об этом выдающемся типографе мы никогда не узнаем.

Покинув «Нижполиграф», одиночка Ильин, к справедливому сожалению М.Сокольникова, не оставил достойной себе замены. Но ведь остался по крайней мере Колчин, остался наведенный Ильиным порядок! Что касается «культурной направляющей воли», то теперь, судя по всему, она сосредоточилась в краевом издательстве. Успехи «Нижполиграфа» («Горькполиграфа») и издательства стали общими.

Полоса успехов не прервалась: многие издания первой половины 30-х годов не только не уступают ильинским, но и превосходят их по изяществу и какому-то благородному лоску. Теперь вместо обложек — целые ансамбли внешнего оформления. В лучших из зданий (в основном это книги местных пролетарских беллетристов) в ансамбль входят и выходные данные, подчеркивающие своей полнотой и внешним видом, что издателям и печатникам есть чем гордиться. По этим данным, коллективные графические достижения, кроме «наблюдающих за печатью», принадлежат главным образом троим: А.М.Сурикову (обложки, суперобложки, титулы, заставки, иллюстрации), В.В.Пахомову (технический редактор) и незаменимому А.Н.Колчину (акцидентный набор).

Александр М.Суриков (из жизни ушел в 1945 году) достоин большей известности, чем только по обрывочным сведениям и отдельным работам. В конце 20-х и начале 30-х в Москве вышло несколько книг в его примечательно эффектном шрифтовом оформлении (среди них, кстати, первое издание «Бани» Маяковского).

Он был рисовальщиком и оформителем одновременно, хотя его «тихие» штриховые иллюстрации парадоксально не сообразны с броской манерой графической аранжировки. Ряд нижегородских изданий он оформил с блеском, в переносном и прямом смысле: охотно и со вкусом пользуясь, как некогда и Ильин, печатью «серебром» и «бронзой» по бумаге. Мне хотелось назвать это неопознанное стилистическое явление «барочным конструктивизмом», пока не явился более точный термин, — на нижегородских книжках начала 30-х лежит печать не иначе как русского «Ар Деко».

Виктор Васильевич Пахомов (1898-1960) известен гораздо лучше. По некоторым данным, он, коренной нижегородец, сотрудничал с Ильиным с момента возникновения «Нижполиграфа», но обстоятельства этого сотрудничества столь неведомы, что в его факте можно усомниться. Доподлинно известно, что в 30-е годы он был проводником Ильинской художественной политики на посту издательского техреда. Был он и непосредственным оформителем, так что в 1936 году получил премию ОГИЗа на конкурсе краевых издательств. Например, «Записки Мишутки Терентьева» он, вероятно, оформил сам, но тогда трудно поверить, что этот шедевр типографического конструктивизма создан автором труда «Книжное искусство» (завершены были и вышли два тома из четырех), сколь пространного и умного, столь и тенденциозного и скучного до бесполезности. Во вступлении Пахомов отдал должное ильинскому «Нижполиграфу», заметив, впрочем, что это временный эксперимент, «которых в те времена было так много, что даже чувствовался их большой избыток»

Переход Ильина и Пахомова «из жизни в ничто» (пользуюсь риторическим оружием критиков модернизма) вряд ли был для них противоестественным. Их левизна-правизна проистекала из преданности революции-партии. Их поздние работы, тоже не лишенные вкуса и отменной манеры, неплохо объясняют ранние, а ранние, при внимательном рассмотрении, предвещают метаморфозу. Однако налицо — дистанция огромного размера: от трогательной роскоши «сделанности» всего без исключения до материальной роскоши, предписанной государственным книгам и избранным изданиям художественной литературы. От содержательной графической формы, до формы, в которую втиснуто неграфическое содержание.

С 1936 года, момента переезда В.В.Пахомова в Москву, где он возглавил художественный отдел «Детгиза» (из тех- в худреды), нижегородская печать стала блекнуть и терять лицо. И сейчас в предъюбилейном «Нижполиграфе» почти не помнят об истоках и не хранят ничего из лучших своих продуктов. В нынешней продукции ничто не напоминает об эксперименте и былом стремлении относиться к труду «не как к скучным механическим процессам, источникам заработка, а с известным наслаждением, удовлетворением творца». Так писал в 1923 году некто Эс в нижегородском журнале «Зори Октября» в статье «Типографское искусство». Увы, в России не склонны верить, что «жизнь без труда — воровство, труд без искусства — варварство». От цитирования откровения Джона Рескина можно было бы и воздержаться, не попадись оно мне в качестве эпиграфа к «Пособию наборщикам и ученикам для изучения расположения строк», изданному Харьковской школой печатного дела в 1925 году.