Отрицание как позитивная программа

Почему жителю современного города так сложно назвать лучшие здания, а худшие - так легко? Архивный материал ПР — о том, как анализировать характерную для русских негативную оценку архитектуры на стыке позднего модернизма, постмодернизма и средового подхода.

архитектурный обозреватель

образование: Исторический факультет МГУ деятельность: 10 лет преподавал на кафедре истории русского искусства.Автор более 50 научных статей по теории и истории архитектуры.

С 1996 по 2000 год — заместитель главного редактора журнала «Проект Россия».

Вел архитектурные странички в «НГ», газете «Сегодня», с 1996 года — архитектурный обозреватель «Коммерсанта».

В 2001–2009 — главный редактор журнала «Проект Классика».

В 2010-2014 годах был комиссаром Российского павильона на Венецианской архитектурной биеннале.

В настоящее время — профессор Высшей школы урбанистики при ВШЭ и партнер КБ «Стрелка».

1. Демократический эксперимент

К 800-летию Москвы готовилась книга «Советская архитектура за 30 лет». Стоит представить себе атмосферу 1950 года – эпоху «осени патриарха», и принципы ее формирования станут ясны. О степени свободы современного архитектора можно дискутировать, но мы впервые в ситуации свободы критика. Выяснение лучшего в архитектуре путем опроса в России беспрецедентно.

В этом смысле не так важно, кто кого опрашивал. Позиция «Архитектурной галереи» заявлена в предисловии к рейтингу, она не беспристрастна. И хотя метод опроса введен в программу «Современная российская архитектура» для объективности, нет гарантии того, что выборка респондентов, а также личность опрашивающего не повлияли на результат. Кроме того, рейтинговое голосование, учитывающее лишь сам факт называния, но не порядок оценки, вызывает известные сомнения (скажем, все называют Мак-Дональдс — интересно, на каком месте поставил бы его каждый из назвавших, если бы ему это предлагалось). Применительнокрейтингукорректнееговоритьнеосамыхлучших, но о тех из самых известных зданий, которые не вызывают отрицательной реакции. Но это — вопрос меры объективности, а не ее самой по себе. Во всех опытах выяснения лучшего в советской архитектуре выборку осуществлял тот, кто отвечал за современную архитектурную политику. Впервые аналогичная акция проведена безотносительно к этой ответственности. Что ставит проблему осмысления результатов постфактум этого опроса.

2. Отрицательное голосование

Куратор программы «Современная Российская архитектура» Ю.П.Волчок, комментируя полученный по опросу список объектов, заметил, что никто из опрашиваемых под этим списком не подпишется. Любой опрос искажает частные точки зрения, но затевается для того, чтобы выяснить общее мнение, — и потому в конечном итоге все-таки служит «фигурой согласия». Если никто не согласен со списком, то с чем же все-таки все согласны?

На предложение назвать 10 лучших зданий современной Москвы большинство реагировало оторопью во взоре. Потом глаз респондента заговорщицки загорался, и следовал вопрос: «А можно 10 худших?» Это было нельзя, взгляд гас. Но на «круглом столе», устроенном «Архитектурной галереей» по итогам опpoca, все высказались. Оценки располагались в пространстве от «самое лучшее в современной архитектуре — это гаражи» (А.Гозак) до «если выпить и ехать на большой скорости, то архитектура смотрится. Трезветь и останавливаться нельзя» (М.Тумаркин). То есть все согласны в пафосе негации.

Рейтинг представляет собой фотографический снимок общественного мнения об архитектуре в том смысле, что позитив невозможен без негатива. Как охарактеризовать вкус человека, которому больше всего нравятся ММБ, «Атриум» и «Мак-Дональдс»? Как довольно растрепанный. Понять эту оценку можно, если помнить о риторической фигуре, которая за ней стоит. Среди объектов не назван ни один из grandsprojets — и это примечательно. Нравится сдержанный Скокан, но не Церетели напротив. Утопический пассеизм Уткина и Бродского, но не «московский стиль». И вообще, не надо нам историзма, надо строить вот хоть как Мак-Дональдс.

В российской политике отрицательное голосование – норма жизни. Не сталкиваемся ли мы с ним и здесь?

3. К генезису раздражения

Но откуда раздражение? Если взглянуть на современную московскую архитектуру с генетической точки зрения, то легче понять ее как разворачивание архитектурной программы конца 80-х гг. Тогда архитектурное сообщество располагало тремя мощными парадигмами, которые легче всего обозначить через центральные слова-мифы. Постмодернизм, поздний модернизм и среда (в узко архитектурном смысле это довольно разные направления, но все они так или иначе связаны с состоянием культуры в ситуации после модернизма, с постомдернизмом в широком смысле слова). Все здания, представленные в рейтинге, и те, что остались за его границами, последовательно разворачивают эти идеи.

О чем мечталось, то и исполнилось. Непонятно, почему это вызывает раздражение. Очевидно, изменились вкусы. Но не понятно, куда изменились — по крайней мере, по рейтингу это направление не прослеживается. Вкус вертится вокруг тех же ценностей, которые определяли конфигурацию профессионального сознания десятилетней давности. Первая тройка тому почти гегельянское доказательство: Мак-Дональдс — поздний модернизм, Атриум — пост-, средовой Скокан с его «грейвзовским» фасадом и интерьером хай-тек — синтез, ему и первое место.

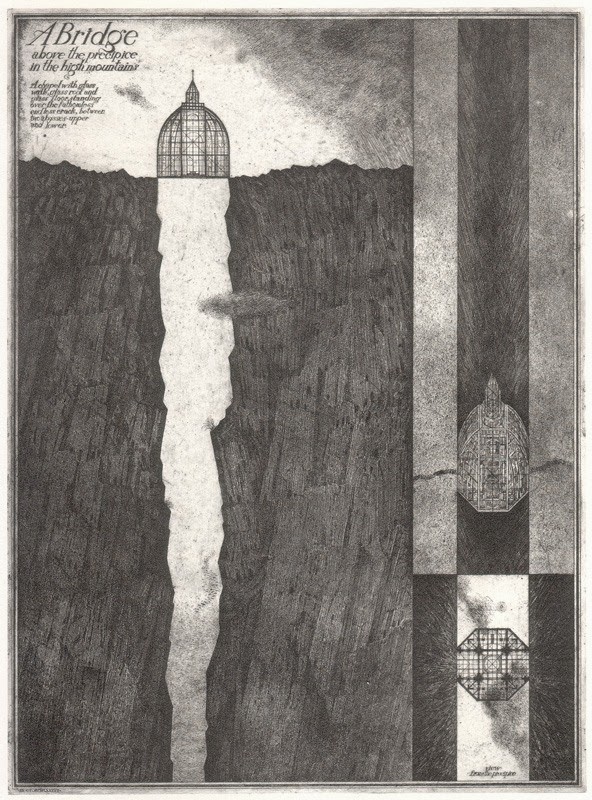

Если вкус не изменился, то тогда, видимо, действительность оказалась далека от идеала, и вместо того, о чем мечталось, исполнилась какая-то подделка мечты. В отсутствии задач диалога с реальностью всем архитектурным идеям 80-х был присущ безмерный радикализм. В пространстве чистой умозрительности постмодернизм приобретал черты утопии в духе Пиранези, понятие модернизма ассоциировалось с героическим авангардом — по принципу «назад к Летатлину», среда становилась чем-то мистическим и сакральным. Лучшее выражение этого умонастроения — архитектура бумажников. Насколько бумажную архитектуру можно построить, настолько эти критерии применимы к реальной практике. Естественно, когда мистические поиски души места возвращаются в «московский стиль», а пиранезианские утопии — в Манежную площадь, это раздражает.

При этом имеет место своеобразная «кадриль позиций». Поздний модернизм в 80-е годы — в силу возрастных особенностей руководящих персон — отстаивали проектные институты. Среда и постмодернизм были оппозиционными идеями. Сегодня они — официальная политика, а поздний модернизм же, в силу противостояния «генеральной линии», даже приобрел необходимые для авангардного сознания черты борьбы с наличным положением дел.

Заметим, что каждая из парадигм при этом изменила внутреннюю суть. В самом деле, и постмодернизм, и средовое проектирование философски основывались на деконструкции фигур власти. Среда — полное растворение архитектуры в контексте, постмодернизм — превращение властных жестов в архитектуре в игру и их осмеивание. Когда растворение в среде трансформируется в идею «незаметного» подземного Манежа и «средового» Храма Христа Спасителя, то возникает ощущение бреда. То, что было придумано как деконструкция власти, становится ее выражением. Поздний модернизм же тем и отличался от классического модернизма, что утратил авангардные черты противостояния реальности во имя утопии. Попадая в оппозицию, он обратно радикализуется.

Это — некий сюрреалистический сюжет, когда во время ходьбы ноги человека вдруг зажили самостоятельной жизнью, левая стала правой и наоборот. На такие опоры трудно положиться. Критерии перестают работать, остается голое раздражение.

4. Шаг вперед как два шага назад по направлению к профессии

Но если как то, что номинируется в рейтинге, так и то, что остается за его пределами, вдохновляется одними и теми же идеями, как все же удается различить, что хорошо, а что плохо? Постмодернизм, неомодернизм и среда тем самым не являются критериями для оценки, а есть какой-то другой. Но какой же другой критерий возможен в современной архитектурной ситуации? Программа, которую можно вычитать из рейтинга, должна звучать примерно так — надо делать то же самое, что и делается, но по-другому.

Тот радикализм, о котором мы говорили, позволял нарисовать картину, в которой существует оппозиция «подлинного», творческого «пост-» или «нео-» и их имитации. В рейтинге ощутимо это умонастроение — «подлинная» деконструкция А.Бокова в музее Маяковского, «подлинный» постмодернизм И.Уткина и А.Бродского в «Атриуме», «подлинное» средовое проектирование Скокана. Синонимом «подлинности» оказывается радикальность. Если попытаться на основе опроса понять, что имеет успех в глазах критики, то это радикальный творческий жест.

Отрицание реальности, стремление к «подлинной архитектуре», радикализм — все это традиционные черты русской крики. Но, заметим, менее всего они соединимы с постмодернизмом, имея ввиду как узкое стилевое направление конца 70-80-х, так и нечто более широкое — постмодернистское состояние культуры. Само противопоставление «подлинного» и «неподлинного» выглядит с позиций постмодернизма абсурдным. Основой всех поименованных парадигм (все они — составляющие постмодернизма как состояния культуры) являлась толерантность, податливость концепции. Они изначально компромиссны.

Претензия, которая предъявляется московскому строительству — непрофессионализм. «В Москве вообще нет профессиональной архитектуры», — говорил на том же «круглом столе» А.Гозак. Что подразумевает четкую концепцию профессионала. Ее можно эксплицировать: нужно делать постмодернизм, неомодернизм и среду с чувством детали, материала, тектоники, пропорций и контекста.

Профессионализм в принципе конституирует себя как вечная категория, но для историка очевидно, насколько историчен любой тип профессионала. И описанный тип решительно отличается от постмодернистких программ. Незачем приходить с тaким профессионализмом в архитектуру, где возможны резиновые капители, раскрашенные анилиновыми красками. Профессионал тектоники, материала, пропорций и детали — это Жолтовский или Мис ван дер Роэ. Но не Боффил, не Тальер д'Архитектура. Востребован модернистский или классицистический тип архитектурного профессионализма (при всем различии одного и другого, они парадоксально близки).

Итак, что же в результате? Модернистский радикализм вкуса и модернистский тип профессионала, который должен реализовывать программы, рожденные в борьбе с модернизмом. К этому умонастроению можно относиться по-разному. Известная особенность России — наплывание друг на друга разных течений, которые на Западе реализуются последовательно. В реальности архитектуры постмодернизм в России переживался в 90-е гг., на 20 лет позже, чем он возник, и тогда, когда заговорили о его исчерпанности. Модернизм здесь — слишком недавнее прошлое, к тому же реализовать модернистскую программу 70-х гг. здесь не удалось, остался нерастраченный пафос, он и просыпается. Мы получаем архитектурную ситуацию, при которой реальное строительство проигрывает идеи 80-х, отставая от Запада на один шаг, а критика живет модернистскими ценностями, отставая на два.

Но с другой стороны, если представить себе «московский стиль» как чисто архитектурную, внеполитическую программу, то в таком случае перед нами вариант постмодернистского вернакуляра 80-х гг. (в политическом контексте с ним соединяются идеи местной державности по типу «мы дети твои, Москва»). О6 исчерпанности программы говорят не только и не столько применительно к Москве, но везде и всюду. При том, что ясной альтернативы этому умонастроению нет.

На Западе оно не отменяется, а радикализуется. Свободная игра с историческими реминисценциями превращается в историцисткий фундаментализм в духе школы принца Чарльза (работы М.Филиппова, М.Тумаркина, А.Щукина живо ассоциируются с этой парадигмой). Неомодернизм тяготеет к таким играм с пространством, при котором оно становится «наркотическим инструментарием», стирающим границу реального и виртуального (ср. «Уникомбанк»). Средовое проектирование радикализуется вместе с радикализацией экологического сознания.

В этой перспективе, не есть ли наложение модернистской радикальности и модернистского профессионализма на ценности «культуры, обрушенной в постмодернистское состояние», шаг вперед? Программа, которая должна воспоследовать опросу общественного мнения — это возвращение традиционного профессионализма без новых архитектурных идей. Шаг вперед как два шага назад.