Архитектура прямого действия

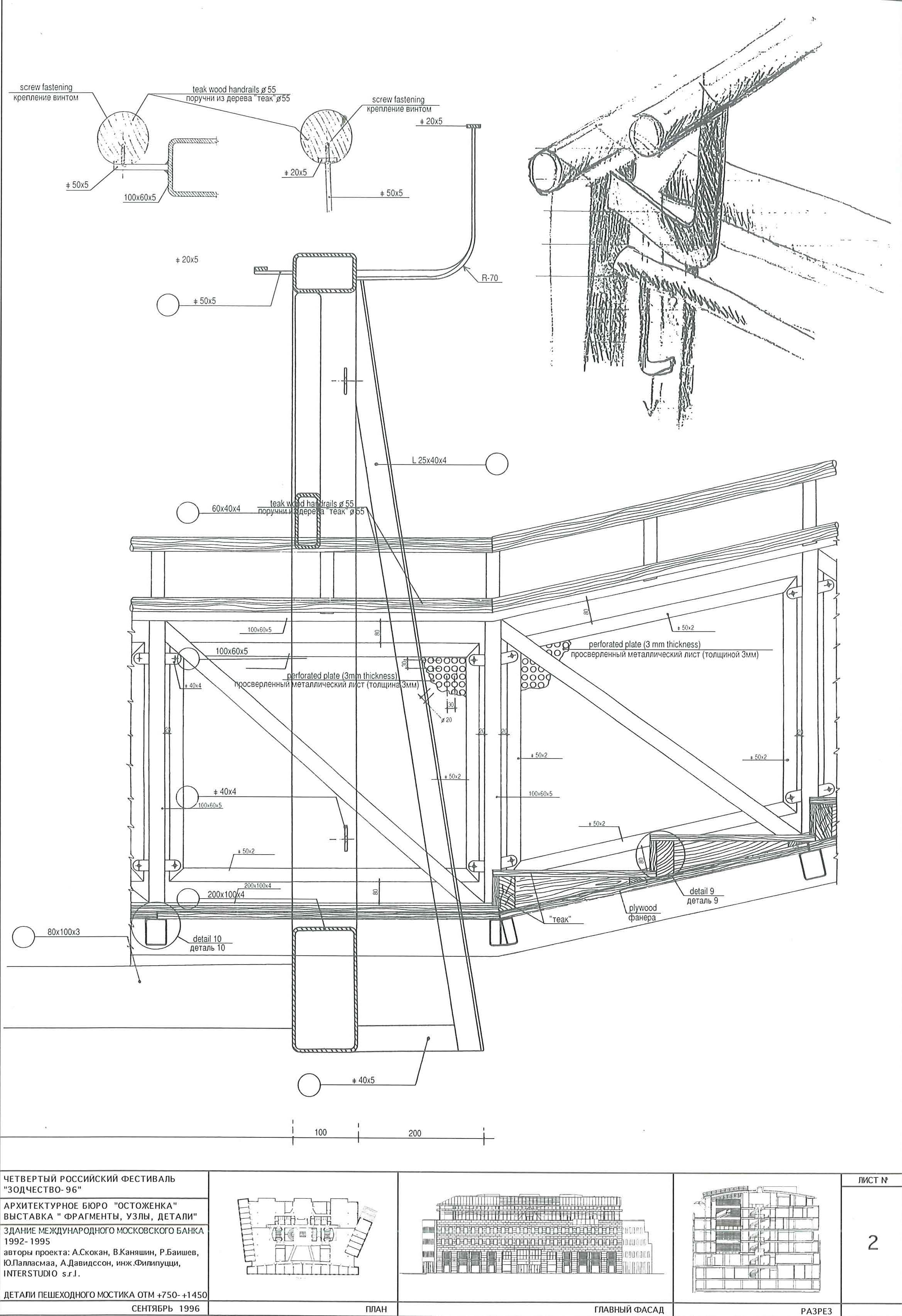

Статья, опубликованная в «Проект Россия»-7, являлась вольным комментарием к выставке архитектурного бюро «Остоженка» «Фрагменты, узлы, детали», проходившей в Центральном доме архитектора в рамках фестиваля «Зодчество» в октябре 1996 года. Авторами экспозиции тогда выступили Александр Скокан и Никита Токарев, автор статьи. Несколько листов из этой экспозиции приводятся в качестве иллюстраций.

Архитектор, член правления Союза московских архитекторов

образование: В 1994 году окончил Мастерскую экспериментального учебного проектирования МАрхИ под руководством В. Раннева и Е. Асса, в 1997 г. прошел стажировку в «Институте жилища и городского развития» (Роттердам). деятельность: В 2000-2012 г. — руководитель архитектурного бюро PANACOM. Среди проектов и построек бюро — более десяти частных домов в Подмосковье, интерьеры в Москве и Краснодаре, проекты базы отдыха «Ачипсе» (г.Сочи) и апарт-отеля LAKEHOUSE (Барвиха), дизайн оборудования для фирм Grohe и Valli&Valli.С 1997 г. преподавал в МАрхИ на кафедре Архитектурной практики, с 2002 года — в Мастерской экспериментального учебного проектирования. Автор более 50 публикаций в профессиональной прессе, в том числе в журналах «Проект Россия», «Проект International», «ТАТЛИН», «Архитектурный Вестник», «Искусство», и др.

В настоящее время — директор и преподаватель архитектурной школы МАРШ.

Примерно в 1450 году до Рождества Христова дворец в Фестосе на Крите (где правила младшая ветвь Минойской династии) был разрушен и навсегда покинут его обитателями. За три с половиной тысячелетия время — заметим, не люди (их деятельность, разрушение, равно как и поновление, наносит куда больший ущерб) — привело эти руины к такому состоянию, своего рода нулевому уровню, когда они лишены всякого рода видимости и стоят на грани, отделяющей архитектуры от груды камней. Точно так же время вывело эту постройку из области наших пристрастий и предубеждений (в самом деле, трудно представить себе моду на критскую архитектуру).

В фетосском дворце оказался смытым весь средний масштаб, все то, что можно зарисовать или сфотографировать, весь «сотый и двухсотый»: башни и крыши, окна и колонны, галереи, террасы, ограды. Какие они были и были ли — бог весть, безнадежное дело — пытаться их выдумать, как было сделано, например, в более знаменитом и посещаемом Кноссосе. Любопытно отметить, что географически реконструкции критских дворцов удивительно напоминают архитектуру современных греческих отелей средней руки.

Однако дворец продолжает существовать, он реален и оставляет по себе не меньшее впечатление, чем многие здравствующие постройки. Итак, что же в остатке?

Остался десятитысячный масштаб, масштаб пейзажа — безошибочный выбор холма, далеко отступившего от горной гряды и тремя склонами смотрящего в долину Мессары, и дворец на склоне, на террасе холма (вспоминается Райт — не поручусь за точность цитаты — «поставьте дом на вершину, и вы убьете холм...»). Остался и тысячный масштаб, масштаб города. Главное во всем комплексе — это две оси и пустота двора, открытого на юг. Холм увенчан не другим холмом-дворцом, а площадкой, это стол, престол, царящий над долиной.

Не меньше неожиданных открытий можно сделать и в том, что существует только «в натуральную величину», в масштабе 1:1. Это идеальная плоскость большого двора или чуть заметная покатость парадной лестницы (ее можно увидеть даже на фотографии) — от середины и краям ступеней и от внутреннего края поступи к внешнему — чтобы не застаивалась дождевая вода. Почти исчезнувшая архитектура приобретает подлинность только на стыке: во-первых — с пейзажем, во-вторых — с необработанным материалом.

Эти наблюдения представляются не лишенными актуальности и по отношению к нынешнему положению архитектурных дел. Очевидно, что именно в среднем масштабе (части здания), на «своем поле», столь глубоко вспаханном зодчими, современная архитектура безнадежно уступает в городе (если говорить о месте) и, вероятно, вообще в культуре (если говорить о времени) другим поставщикам зрительных (по преимуществу) впечатлений, формирующим культурные коды: рекламе, вывескам, экранам компьютера и ТВ. Уступает и по скорости происходящих изменений (для уличного экрана — это секунды, для фасада по соседству — годы и десятилетия) и по насыщенности информационного потока. Боюсь, что попытки соревнования с этой — подчеркну еще раз — сугубо визуальной, традиционной для архитектуры сфере, обречены на неудачу. Это касается постмодернистской декорации, провозгласившей игру смыслов своим принципом, но что за радость в игре, коли она затягивается на десятилетия. Вряд ли большего достигает и архитектура-скульптура, независимо от того, какими мотивами она руководствуется, от восхитительной какофонии Фрэнка Гери или бетонных копий компьютерной графики Питере Айземана до Имре Маковца с его сказочными (в смысле невероятности и в смысле фольклорности) фантазиями на венгерские темы — нарочно соединяю имена, несходные по значению и творческим установкам. Среднему масштабу в архитектуре сегодня доступна лишь роль фона, экрана, на котором каждый новый день пишет свои письмена.

Продуктивнее в плане порождения формы и с ней новых смыслов, возвращающих архитектуру в орбиту культуры, становятся сверх- и микромасштаб, и не потому только, что здесь архитектура испытывает меньшую конкуренцию, но, может быть, в силу самой их «предельности», пограничности для архитектуры. Оставим, однако, в стороне до следующего разговора сверхмасштаб целых ландшафтов, городских или естественных, где сооружение всегда часть и никогда целое и воспринимается обобщенно, силуэтом, линией, как один жест, и обратимся к тем культурным лакунам, которые может заполнить только микроархитектура.

Я имею ввиду прежде всего то, что только в пространстве, размеры которого позволяют нашему телу его освоить, наравне со зрением начинают действовать и другие чувства (осязание, вестибулярный аппарат), Сошлюсь на Вальтера Беньямина: «… Задачи, которые ставят перед человеческим восприятием переломные человеческие эпохи, вообще не могут быть решены на пути чистой оптики, то есть созерцания. С ними можно справиться постепенно, опираясь на тактильное восприятие, через привыкание» (1). Зрение обмануть легче всего. Восприятие материала, размера, масштаба восстанавливает непосредственный контакт человека с реальностью, часто подменяемый сегодня его виртуальным суррогатом, когда «оче-видное» отнюдь не означает «несомненное». В микроархитектуре сходятся физиология и география, элементарные реакции тела и естественные материалы окружающего ландшафта (2).

Дело здесь еще и в том, что архитектура куда хуже других носителей информации поддается транслированию, она существует в том месте и в том размере, в каком была создана (недвижимость). По сравнению с полной транслируемостью текста, фотографии, фильма, промышленного дизайна (не говоря уже о компьютерной информации) или даже условной транслируемостью живописи или театра, виртуальные аналоги архитектуры выглядят, по меньшей мере, неубедительно.

Кроме того, в масштабе 1:1 легче достичь прозрачности, открытости технологий. Речь идет не об изображении или демонстрации способа строительства или изготовления элементов здания — в этом немало преуспела архитектура hi-tech, но зато все ее достижения так и остаются в области тяжелого машиностроения или, в лучшем случае, авиационного производства. Общее современное направление «утоньшения» технологий вплоть до полной невидимости, неощутимости и, соответственно, непонятности их для человека затронуло, в основном, область инженерных систем, сделав здание действительно современной машиной, и меньше коснулось собственно строительства. В архитектуре нет пока своего микрочипа или волоконной оптики. Поэтому то, что в других областях нашей жизни выглядит не более, чем игрой с технологией (как, например, прозрачный корпус часов, сквозь который виден механизм, приводимый в действие все той же сверхъестественной батарейкой), в архитектуре остается непреложным фактом: балка в самом деле лежит на колонне, болты и кирпичи ничего не изображают, кроме самих себя. Доступность стыков формы, узлов, креплений и соединений, очевидность конструкции, проявленность свойств материалов, позволяют одомашнить ближайшее окружение человека, снять отчуждение и, возможно, избежать многих техногенных фобий. В этом отношении весьма показательна история, когда лифтовые кабины, оснащенные сенсорными панелями управления, размещенными заподлицо со стеной, имели меньший спрос, чем такие же кабины с традиционными выпуклыми кнопками, снимавшими у пассажиров иллюзию неуправляемости машины.

И, наконец, весьма существенен чисто проектный, профессиональный аспект. Прямо пропорционально увеличению масштаба до натуральной величины уменьшается зазор между проектами и реализацией, между мыслью и действием, в идеале проект приближается к шаблону: приложил к ступени и вывел курватуру. Архитектура, имея дело с деталью, от производства проектов приближается к прямому деланию вещей. Таким образом, проект утрачивает самодостаточность, сводясь к приличной ему роли необходимого технического посредника между автором и исполнителем. Своим особым значением Проект (не путать с проектом) был обязан в свое время как формированию отдельной от строителя профессии архитектора, нуждавшейся в своем специфическом продукте, так и общей — вероятно, классицистической (читай, модернистской) — установке на то, что всякой вещи предшествует ее предвечный идеальный образ, и он важнее и существеннее самой вещи. Теперь, в нашу виртуальную эпоху, когда Проект окончательно отделился от реализации и вообще от архитектуры и стал самостоятельным родом искусства, персонажем культуры, может быть, стоит там его и оставить и вернуть архитектурному проекту его первоначальный смысл, освободив архитектуру от бремени «проектогеничности».

(1) В. Беньямин. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. «Медиум». М., 1996. с. 61.

(2) Наверное, только еда (а для нашего случая — искусство ее приготовления, кулинария) — дело столь же изначально присущее человеку, как и архитектура, — может поспорить с нею по силе и неразрывности такого сочетания.