Интерьер как утопия

архитектурный обозреватель

образование: Исторический факультет МГУ деятельность: 10 лет преподавал на кафедре истории русского искусства.Автор более 50 научных статей по теории и истории архитектуры.

С 1996 по 2000 год - заместитель главного редактора журнала "Проект Россия".

Вел архитектурные странички в "НГ", в газете "Сегодня", с 1996 года - архитектурный обозреватель "Коммерсанта".

В 2001 году был комиссаром Российского павильона на Венецианской архитектурной биеннале.

C 2001 года главный редактор журнала "Проект Классика"

Частная утопия

Когда А. Бродский и И. Уткин построили «Атриум», было ощущение, что в архитектуре начался новый этап. Другой уровень идей и людей. Этого не произошло — традиционной системе моспроектовского проектирования удалось себя отстоять. Бумажников не пустили в сферу больших и средних заказов — они остались в интерьере, образовав своего рода архитектуру андерграунда, если и выходящую на «поверхность» города, то эффектным партизанским жестом, вроде портика «Гута банка» М. Филиппова. То, что судьба архитектуры в Москве складывается в стиле начала фильма о Революции — лучшие «в застенке», снаружи «совслужи», авторство которых в отношении того или иного объекта определяется приказом директора Моспроекта после того, как все спроектировано, — обстоятельство грустное. Но из-за него интерьеры оказались, быть может, наиболее художественно полноценной архитектурой.

Если бы Шинкель и Михайлов-второй узнали, что принадлежат к одному стилю (ампиру), один был бы неприятно, а второй приятно удивлен. Глобализации стирают индивидуальность. Работы Бродского, Величкина, Филиппова, Тумаркина, Ненашева для них самих демонстрируют скорее различия, чем сходство. Но при взгляде «извне» они предстают как единое неоклассическое направление.

Квартира, спроектированная Тумаркиным и Шелестом, предлагает путешествие по национальным вариантам ампира первой трети XIX века — американский, английский, французский — воспроизводя их пропорциональный, материальный и образный строй с упорством фанатика. Интерьеры Величкина напоминают Штакеншнейдера, куда как далекого от сдержанности и строгости. Филиппов — античность, а точнее что-то, из чего потом получилась античность. Бродский, пожалуй, ближе к маньеризму. Любой неоклассицизм воскрешает всю предшествующую классическую традицию, поэтому в подобном стилистическом разнобое (в том числе в соединении строгого классицизма и романтического барокко) нет ничего неожиданного (1). Но в интерьерах расставлены маяки цитат, по которым неоклассическую тему можно определить точнее, чем обращение к классической традиции. Я имею в виду следующее.

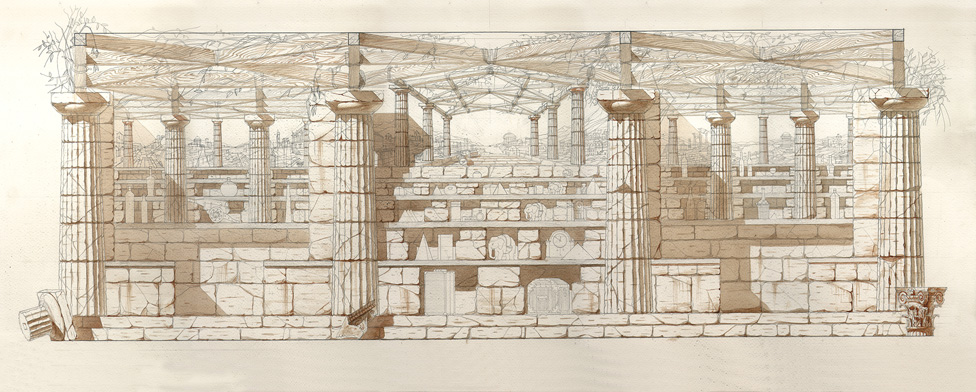

Интерьер предстает как город — имеется в виду и планировка квартир, напоминающая сложную систему площадей и улиц «органически-иррационального», и появление в интерьере «экстерьерных» форм вроде «изъеденных эрозией» колонн Филиппова. В этом «городе» любимые элементы — свободно стоящие круглые «храмы», в которых располагаются кабинеты и столовые, случайно начинающиеся и оканчивающиеся колоннады (наиболее эффектна перетекающая из комнаты в комнату S-образная колоннада в квартире Тумаркина), перспективы, размыкающиеся в никуда, в пустоту оконных проемов. Архитектурным формам в целом присуща некая «руинность», особенно ощутимая на фоне внимания к качеству отделки. Все это отсылает к театральной декорации и архитектурной утопии XVII–XVIII веков, к Пиранези, Гонзаго, Бибиенам-Галли. Перед нами утопия в интерьере.

Утопия — вторая натура русской архитектуры, она так привычна, что сначала не обращаешь внимания на тот фундаментальный семантический сдвиг, который происходит в новом обращении к ней. Статус утопии — общественный.

Пиранези вдохновлял грандиозный градостроительный эксперимент Петербурга. Образы утопической архитектуры — идеальный город, площадь, святилище. Если интерьер — либо храм, либо тюрьма. Семантика утопии (от Томаса Мора, если не Платона) — переустройство общества, утопическая архитектура — инструмент революционный. Переустройство общества в интерьере — какая-то пародия на теорию малых дел. Утопия переведена в частное пространство.

Каждый, кто пережил увлечение бумажниками, задавался вопросом о том, каков итог. Контекст рассматриваемой неоклассики дает неожиданный ответ. Тексты «утопий» бумажников особенно показательны. Беру наугад: «тишина говорит человеку невыносимо много, и ради освобождения от направленной энергии молчания появилась массовая информация XX века. <…> только редкие одиночки попадают в пустыню для восприятия самой насыщенной информации, для созерцания самого себя» (2). Утопии бумажников — это утопии одиночества. До того как утопия появилась в приватном пространстве, она была приватизирована концептуально. Может быть, поэтому бумажники не образовывали классического «движения» с общей идеологией, манифестами и прочими необходимыми движению атрибутами. Здесь не было «общих мест», ибо общее заключалось в идее «частности». При том же, что архитектура в России XX века полностью превратилась в вещь «публичную», эта «приватизация» оказалась трансформацией самой идеи архитектуры.

Проекту грозит опасность нереализованности. Для бумажников же, напротив, реализация — опасность, ибо их творческая идентичность оказывается под вопросом. Бумажная архитектура — род философствования. Тексты к проектам живо напоминают максимы, движение глаза по листу становится метафорой протекания мысли от тезиса к тезису. Но капитель на листе бумаги — это идея капители, а не она сама, двухмерность листа уже переводит архитектуру в метафизическое пространство. Строительство же возвращает ее обратно к физике. Утопическая архитектура предполагает, что, войдя в нее, вы выходите из пространства повседневности, смотрите на происходящее со стороны.

Проблема утопии в интерьере — это проблема того, как превратить физическое пространство в пространство философского размышления. Для этого архитектура должна сохранять дистанцию в отношении реальности. Реальность — там. Вы ее оставили за входной дверью.

Обращение к классике, как и проблема дистанции между ней и современностью, актуализована постмодернизмом. Но есть дистанция и дистанция. Упрощая ордер, используя комические эффекты, мы показываем — вот исторический источник, вот мы. «Мы» — это наше время, повседневность. Подчеркивая свою дистанцированность от прошлого, мы делаем шаг к наличному положению дел. В этом смысле постмодернизм — это стратегия адаптации к реальности. Постмодернистская трактовка классики — нечто вроде путеводителя по Греции в форме комикса. Все изложено правильно, но не сложно. «Детка, чего это? Пупсик, это Парфенон». Узнать, что такое Парфенон, отсюда можно, сохранить в отношении него дистанцию пиетета нельзя. Такова и колонна раннего постмодерна: узнать ее можно, но становится она родной, как фонарный столб. Это означает: для того, чтобы сохранить дистанцию в отношении реальности, необходимо отказаться от поэтики раннего постмодернизма. Речь идет о довольно тонких художественных эффектах. Если, скажем, в помещении находятся подлинные антики, то они составляют зону некоторой напряженности, в которой аккуратнее ходят, стараясь ничего не попортить. Они держат Вас на расстоянии от себя. Создать это расстояние и есть задача такой архитектуры.

Величкин, на мой взгляд, не предполагает дистанции, от бумажной архитектуры здесь остается только раскрепощенность фантазии. Роскошь не дистантна, напротив, всеми своими формами она сигнализирует: пользуйтесь, наслаждайтесь мною. Вроде бы такой же по масштабу, качеству отделки и т. д. ордер Ненашева, напротив, демонстрирует свою чужеродность повседневному укладу жизни, служение высшим принципам. Такие детали, как мутулы с гуттами, украшающие карниз, могут возникнуть только из такого отношения к дорике, когда архитектор, помимо ответственности перед заказчиком, несет еще и ответственность перед Витрувием. А центральный четырехколонный вестибюль выглядит как прямая цитата палладианской композиции. Это именно архитектура как антик, формы, требующие пиетета.

Сильнее всего эта дистанция ощущается у Филиппова. Деревянные стропила восстанавливают витрувианский — и шире трактатный архитектурно-теоретический — контекст ордерных форм. Филиппов как бы застает ордер в процессе формирования — колонны уже каменные, балки еще нет. Помните этот миф о рождении ордера из каких-то деревянных конструкций? Этот миф и происходит в его интерьерах. Ордер в контексте трактата — это архитектура, занятая не теми, кто в ней живет, но размышлением о себе самой. Ее как-то неудобно беспокоить.

Впрочем, это и не особенно удается. Шершавая поверхность колонн — как патина времени. Этот интерьер не требует стильности мебели, в таком помещении может стоять любая вещь (скажем, компьютеры) — ордер от этого не потеряет, как не теряет Джоконда в Лувре от присутствия рядом с ней сложного прибора, который измеряет влажность, температуру и степень агрессивности посетителей. Интерьеры Филиппова производят впечатление версальских серий Александра Бенуа, где архитектура и скульптура Версаля — это подлинная реальность, а люди, гуляющие по парку, — куклы комедии дель Арте. Или картин Гюбера Робера: люди там также ничтожны рядом с величием окружающей их античности.

У Бродского, впрочем, это ощущение какой-то запредельной древности форм — также основа поэтики. Стойка бара в «Метрополе» также изъедена патиной времени, а таинственные процарапанные надписи на ее поверхности кажутся «граффити», оставленными столетия назад. Сидящий над стойкой идол, в котором видится что-то и античное, и готическое, и даже индуистское, какой-то забытый индо-европейский божок, хозяин этого места (такие же сидят и в «Атриуме»). Блюдо с омарами становится тогда ему подношением, а современное их поедание — повторением какого-то ритуала, смысл которого сегодня забыт, и от того еще более эзотеричен. Бродский словно демонстрирует какие-то архетипические схемы сегодняшней жизни, его архитектура — из того времени, когда все было исполнено высшего, утерянного теперь смысла. Собственно, этот смысл в виде тайных письмен представлен на транспаранте за стойкой.

Филиппов и Бродский проскакивают всю классическую традицию, стремясь к корню. В их неоклассике вдруг видится малевический пафос поиска первоэлементов формы. Но, вообще говоря, не надо ходить так далеко. История тотально утопична, поскольку находится вне топоса настоящего. Чем полнее она воссоздается, тем более чужой оказывается. Подлинно ампирный интерьер производит вполне метафизическое впечатление «иномириости», посторонности наличному положению дел. Так выглядит интерьер Тумаркина и Шелеста.

Понятно, что архитектура здесь должна не имитировать древность, но быть ею. Тема «подлинности», вещности, становится едва ли не основой архитектурной поэтики. Для Тумаркина и Шелеста делом принципа становится использование только тех материалов, из которых был сделан настоящий ампир. И для достижения этого предпринимаются путешествия по Средиземноморью в поисках правильного мрамора. Граффити Бродского служат той же цели. Самым забавным воплощением этого принципа подлинности оказывается покупка деревянного сарая в Италии, который разбирается на стропила для «Империал-салона». Чем-то это напоминает практику классицизма, когда в, новую архитектуру вставлялись подлинные античные фрагменты (скажем, Кваренги в Царском селе вставлял осколки античной архитектуры из раскопок в павильон «кухни»). Архитектура становится явлением иного материального порядка, «каменным гостем» в пространстве повседневной суеты.

Качество «подлинности» отменяет поэтику постмодерна. Но возникает новый сдвиг, пожалуй, не менее фундаментальный, чем приватизация утопии. Материальная подлинность оказывается выражением утопического пафоса. Ибо именно благодаря ей возникает это противостояние архитектуры реальности.

Стоит оценить саму ситуацию. История архитектуры знает реализованные утопии. Но будь то «призрачный миражный Петербург», или хрустальные дворцы, или еще что-либо, архитектура стремится сохранить имматериальность утопии как репрезентацию иномирности. Здесь же происходит нечто обратное — для сохранения утопического пафоса взыскуется материальность формы. Отношения утопии и материи полностью меняются.

Чтобы понять, как это возможно, следует выйти за границы интерьера. Представим себе реальность города, состоящую из бесконечной геометрической сетки улиц, этажей и стен. Это картезианское пространство, поделенное на множество ячеек, которые в принципе могут заполняться чем угодно. И вдруг в некоторых из них — в абсолютно произвольной точке — возникают своеобразные сгустки материальности, античные форумы и ампирные площади. Классика — та самая, материальная, которую воскрешают, — устроена принципиально не так. В порядке шутки: лучшее описание классической интуиции дома дано в «Винни-Пухе». Дом Пятачка располагается в самой середине дерева, дерево стоит в самой середине леса. Пятачок сидит в самой середине дома, подобно королю-Солнцу в Версале. Дом — это центр мира, вырастающий непосредственно из структуры мироустройства. Поэтому дорическая колонна питается хтонической мощью земли, а ордер является «метафорой тектоники». Если колонны стоят в произвольной точке декартовой сетки, то они вообще перестают иметь отношение к земному тяготению. Они парят в Космосе, словно проуны Лисицкого.

Город как картезианская сетка, как пространство интеллекта — это утопия модернизма. А то, что в равной степени выражают ее и «Лучезарный город» Корбюзье, и бесконечная сетка панельного домостроения, ясно демонстрирует, что эта утопия реализована. Интерьер как утопия — это попытка сохранить утопический пафос в пространстве победившей утопии, когда утопия стала реальностью, причем банальной реальностью повседневного опыта. Неоклассицизм предъявляет фантастическую ситуацию, когда утопия и реальность поменялись местами — самое реальное, подлинное становится утопичным, концептуальный конструкт шахматной доски оказывается пространством, в котором мы живем.

Неоклассицизм как рефлексия современности

Самообоснование модернизма заключено в формуле «современность должна выражаться современными формами». Формула тавтологична (современность через современность), и по структуре близка к заиканию (сов-сов-современность), что, памятуя Фрейда, позволяет диагностировать это дело как манифестацию «комплекса современности». Но речь не об этой болезненности. Считается, что коль скоро формы древние, содержание в них тоже древнее. Что бы это могло быть за древнее содержание, остается не вполне понятным. Но понятно, что не современное. Против этого я и пишу.

Пусть частная — но утопия. Утопия в жилье парадоксальна. Жилье кажется самой стабильной, наполненной отложениями повседневности структурой. Это нечто свое, обхоженное, обсиженное и облеженное (3). Архитектор, оформляющий жилье утопией, сигнализирует — это место пусто.

Думаю, это и есть глубинная рефлексия современности. Опыт жилья в России — это опыт советской квартиры. Мифология этого объекта разветвленна и (по крайней мере, в интерпретации Кабакова) захватывающа. Но в корне этого древа жизни располагается попытка выстроить культуру жилья вне отношений собственности: жилье — это нечто принципиально не мое, это ничья жилплощадь, она предоставлена, но не отдана, и дом предков — это не норма, но казус, протащенный через перипетии закона о наследовании.

Из чего следует: входя в пространство «приватности», мы не имеем никакого архива по теме. Есть только идея частности, она отмечает ячейку в пространстве, а больше ничего. Это — пустое место, никаких отложений повседневности здесь нет, а любые появляющиеся будут чужими (4). Задача архитектора, оформляющего это пространство, — найти форму для этой чужой пустоты. Это и есть пространство частной утопии.

При том что поле России здесь вполне уникально, нет ощущения, что описываемый сюжет — чисто русский. Как ни дико это звучит, западноевропейская цивилизация конца XX века — цивилизация бездомности. «Родовое гнездо» превращается в аттракцион Диснейленда вроде «пещеры дракона». То, что было им, стало недвижимостью, снятой на срок действия контракта о найме на близлежащую работу. «С квартиры на квартиру», из отеля в отель, из эмиграции в эмиграцию — это образ жизни. Этот образ принципиально не связан ни с каким местом (топосом). Поэтому именно жилье уместно как сфера тотального эксперимента, о чем повествует история Europan’a. Самые эзотерические философские интуиции оказываются здесь самыми подходящими.

Можно пытаться уловить и оформить именно это «миграционное» мироощущение. Опыт непривязанности ни к какому месту, принципиальной прозрачности любой границы, опыт сознания, более естественно ощущающего себя вне тела, чем во плоти (разумеется, в Internet’e как складе этих фрустраций). Идеальной формой жилья в такой версии мира будут агломерации целлофановых палаток на колесиках. Нет и не может быть сомнения в том, что это серьезнейший источник вдохновения прогрессивного арх-деятеля. Но можно пытаться этому и противостоять. Кажется, что попытка создать островки материальности в мире полетов во сне и наяву является ответом именно на это мироощущение. Утопия становится материальной, поскольку «топия» теряет это качество.

Еще один сюжет. Преодоление постмодернизма (5) — главная тема архитектуры 90-х. В русской редакции проблема выглядит довольно просто: постмодернизм здесь пришел в реальную архитектуру лишь на рубеже 80-90-х. В ситуации задержавшегося модернизма кажется, что достаточно снять колонны со стеклянных фасадов, и «все у нас получится». Но в контексте менее провинциальном все оказывается сложнее.

Постмодернизм все же родился не из испорченности нравов, но из достаточно фундаментального краха модернизма. Его логику прекрасно описал в книге «Утопия и обмен» Б. Гройс. Опыт навязывания социуму проектов его улучшения привел в XX веке к концлагерю. Продумывание этой ситуации до конца наводит на мысль о том, что любое действие по переустройству общества чревато теми же более или менее чудовищными последствиями. В рамках модернизма творческий акт (вследствие жизнестроительства) синонимичен этому переустройству. Итог XX века в результате поставил под сомнение сам феномен творческого акта. Ибо произведение есть в любом случае что-то новое, чего раньше не было, и, стало быть, его производство есть переустройство мира. Продукт творчества должен сам себя деконструировать, высмеивать, демонстрировать собственную нематериальность и т. д. Это и есть архитектурный постмодернизм.

Задача его преодоления — это поиск такого пространства, в котором создание формы, устройство мира перестало бы быть синонимом властного жеста и социального действия. Частная утопия и есть такое пространство. Архитектор создает программу мироздания, находит визуальный образ ее воплощения и доводит его до материальной подлинности формы. При этом социальное пространство здесь просто ни при чем — вся коллизия перенесена в частную сферу и является личным делом архитектора и заказчика.

И последнее. Неоклассика, на мой взгляд, является самым интересным явлением в современной архитектуре России. Остается вопрос к этому «в России». Аналогий этому я не знаю.

В 1910-е гг. возникла русская неоклассика, которая только позднее отозвалась в ряде европейских стран. Дело не в том, что отозвалась, а в том, что в этот момент вдруг все перестали волноваться, что эта архитектура «несовременна», потому что на Западе так не строят. Русская архитектура на какой-то момент забыла о своем комплексе неполноценности в отношении Запада, и оказалась настолько уверенна в собственных силах, что позволила себе собственный стиль. Самое радостное в этом стиле — прекрасная архитектура. Но отдельный сюжет для радости — освобождение от комплексов.

Ведь критерий качества архитектуры — ощущение архитектором собственной правоты. В пространстве частной утопии — единственный критерий. Это опыт самосозидания. Наличие же сходства с другими опытами такого рода скорее обидно, чем позитивно.

(1) См. Г.Ревзин. Неоклассицизм в русской архитектуре начала XX века. М., 1992.

(2) М.Филиппов, Н.Бронзова. Стиль надежды. 1987. Цит. по каталогу: Бумажная архитектура. Вперед в прошлое. Русский музей. Надя Бронзова, Мих.Филиппов. MCMXCII.

(3) То, что часть рассматриваемых интерьеров — жилье, а часть — «общественные» пространства, не меняет дела. Идея в равной мере распространяется на частные магазины и рестораны, собственно, эта приватность и есть главное, что отличает их оформление от государственных учреждений аналогичного профиля.

(4) Характерно, что журналы, развивающие в России культуру частного жилища («Салон», «Русская недвижимость», «Домовой») регулярно предлагают читателю в качестве норм то интерьеры гостиниц, то «жилище самурая», то «дом экстравагантного англичанина» — тотально чужие формы жизни.

(5) Под постмодернизмом мы здесь имеем в виду архитектурный термин. Постмодернизм в философском смысле — состояние культуры после модернизма — не преодолевается. Напротив, на наш взгляд, эти работы исходят из осознания завершенности модернистского проекта, и их поэтика может возникнуть лишь в позиции a posteriori модернизма.

.jpg)