«Меня привлекают те, кому удалось сломать стереотип». Фредерик Шобен об истории создания книги «СССР» и мимикрии в архитектуре

Спустя почти десять лет после выхода в свет его культовой работы о советской модернистской архитектуре, Фредерик Шобен размышляет о жизненном пути, приведшем его к созданию книги, рассказывает истории, оставшиеся за кадром, объясняет свой личный интерес в изучении советского модернизма, а также делится острыми наблюдениями о политике, стоящей за сегодняшними тенденциями исследований этой архитектуры.

Архитектурный теоретик, критик и журналист

образование: Bartlett School of Architecture, UCL деятельность: Соучредитель и редактор онлайн энциклопедии модернистской архитектуры АрмАрк www.armarch.net/en

Фотограф, исследователь архитектуры

деятельность: Редактор журнала Citizen K в 1994—2013 гг., автор книги "CCCP. Cosmic Communist Constructions Photographed" (2011)Фредерик Шобен — личность известная среди архитекторов и более широких кругов поклонников архитектуры благодаря его бестселлеру "СССР" (2011), одной из первых книг, представляющих архитектуру советского модернизма после распада Союза. Головокружительным успехом книга обязана отчасти неожиданному содержанию. Вместо типологических «машин для жилья» или провинциальных подражаний интернациональному стилю, мир увидел фантастические, инопланетные сооружения, которые не вписывались в сложившийся о Советском Союзе стереотип. Шобен первым использовал определение «космическая» для описания подобной экспрессионистской архитектуры. В предисловии — очень важной для общего концепта книги части — автор представляет свои исследования этого пласта архитектуры и объясняет, почему он называет эти экспрессионистские сооружения космическими. Дело не только в их фантастическом виде, но и в том, что они отражают — стремления советских людей и архитекторов в частности к свободе, творчеству и смелым достижениям. И тематика покорения космоса со всем ее метафорическим, политическим и эстетическим потенциалом была, безусловно, идеально иллюстрирующей эти стремления идеей в те дни.

Благодаря этой полной иллюстраций книге, Шобена в основном воспринимают как архитектурного фотографа. Но он также мыслитель и исследователь, который не только визуализирует, но и концептуализирует архитектуру совершенно особенным образом. В этом смысле написанное им предисловие к книге раскрывает ее фундаментальную цель намного лучше: рассказать волнующие истории «запертых в клетку» советских архитекторов, жаждавших творчества, свободы, космоса…

Шобен ломает привычные рамки линейного повествования, и в своей речи создает мозаику полных метафор описаний и ярких образов, в итоге вместе формирующих единый концепт. Совсем недавно завершилась его резиденция в музее Cité de l’architecture в Париже, где он занимался исследованием архитектурной мимикрии. Эта работа — попытка применить в архитектурных исследованиях теории французского философа и литературного критика Рене Жирара о мимикрии как вида социального соперничества. Хотя Фредерик и рассматривает этот теоретический инструмент в контексте разных примеров из области архитектуры, как показывает наш разговор, теория мимикрии Жирара прекрасно подходит и для интерпретации истоков советской модернистской и особенно — космической модернистской архитектуры.

Открытие советской эстетики, культуры и архитектуры

Ева Эсс-Саргсян: На мой взгляд вы занимаете особенную нишу в мире архитектурных исследований. То, как вы с архитектурой взаимодействуете, в каком формате ее представляете, мне кажется очень своеобразным, и я пытаюсь дать определение тому, кто вы по отношению к архитектуре. Фотограф? Журналист?

Фредерик Шобэн: Я маргинал.

ЕЭС: Если говорить о вашем опыте — возможно, учитывая, что вы пришли из мира медиа, а не архитектуры или истории. Однако мне кажется, что именно это делает ваш подход к архитектуре таким неординарным — у вас другая точка зрения на архитектурную репрезентацию в целом. Вы не обременены академическими и профессиональными формулами и формулировками, в итоге убивающими способность интуитивного и эмоционального восприятия. Но мне хотелось бы услышать вашу историю от вас самих: как вышло, что вы стали изучать архитектуру? И спрашивая это, я имею в виду не только историю книги «CCCP». Мне интересно, что стоит за конечным продуктом вашей работы, что в вашей личной истории привело вас к архитектуре.

ФШ: Прошлое привлекает меня, потому что оно содержит в себе бесконечное множество альтернативных миров. Это область, в которой реальность уступает размышлениям о нем. Я думаю, Время — концепция куда менее освоенная, чем Пространство. И архитектура хранит в себе следы этого исчезающего измерения, связанного с историей и делающего загадкой все, что нас окружает. Мне кажется интересным то, что здания являются выражением идеологических решений, исторического выбора, культурных предпочтений… Скорее всего, этот мой интерес тесно связан с тем, кем я являюсь, что меня каким-то образом сформировало.

ЕЭС: Как ваша жизненная траектория привела вас к изучению архитектуры?

ФШ: В 1994 году я участвовал в создании эстетского лайфстайл-журнала «Citizen K», редактором которого я перестал быть каких-то шесть лет назад. Я собирал редакционный контент, но еще мне до смерти хотелось заниматься иллюстрациями. Я всегда обожал искусство, и у меня обостренное визуальное восприятие мира. Я довольно быстро понял, что единственной темой, в которой я могу выразить свои визуальные навыки, была архитектура. Так что я начал делать нечто, отлично описывающее меня как человека: я стал соединять свои тексты и мои фото. Подобный мост между материалом изобразительным и интеллектуальным, концептуализация визуального контента была моим путем к самовыражению, охватывающему все чувства. Более того, к архитектуре добавились и другие мои интересы. В результате, помимо того, что я работал редактором, я путешествовал, фотографировал и публиковал эти фотографии. Примерно так все и началось.

ЕЭС: А как вы пришли к исследованию постсоветской территории?

ФШ: Весной 1996 года мне пришла идея — в подражание популярным журналам опубликовать специальный выпуск о путешествиях, который внес бы в формат интересный поворот: материал, посвященный «местам, куда никто не ходит». В то время, бывший коммунистический мир был идеальным местом. Я лично взял интервью у Урмаса Сисаска, композитора, жившего в бывшей немецкой обсерватории в Янеде, в отдаленном уголке Эстонии. Это было началом. Я сразу же влюбился в серую, загадочную атмосферу Балтики. С этого момента начались годы систематических исследований бывших советских республик. Первой была Литва, где мне удалось быстро установить очень тесные связи с местными, особенно молодыми людьми творческих профессий, которых я привлекал своей должностью редактора журнала, который потенциально мог помочь им стать известными. Важно отметить, что сначала я ездил в небольшие страны, так что было легко быстро найти важных для моего поиска людей. И я как бы пристрастился к этой атмосфере, такой непохожей на мое привычное окружение. Потому мне понадобилось время, чтобы освоиться в этом запутанном мире, прежде чем взяться за архитектуру. Забавная история: по совпадению в 2010-м я искал эстонский архитектурный шедевр, построенный Валве Пормейстер в 60-х. Название местности, где он находился, звучало знакомо: Янеда. Я как будто читал об этом месте в какой-то книге. И вдруг дорога привела меня снова к немецкой обсерватории Сисаска. Я подъехал к ней со двора и понял, что великолепное здание, которое я искал, буквально было рядом с тем домом, куда я приезжал десять лет назад. В то время я не увидел эту скрытую сторону. Внезапно я оказался перед собственным прошлым и давними чувствами, и понял, как далеко я забрался. Эта другая реальность, альтернативная вселенная, построенная коммунизмом, оказалась для меня иноземной.

Композитор Урмас Сисаск. 1997 год. Самая первая фотография Фредерика Шобена

Композитор Урмас Сисаск. 1997 год. Самая первая фотография Фредерика Шобена

ЕЭС: Как возник ваш интерес к советской архитектуре?

ФШ: Я помню, как один мой друг из Восточной Европы рассказывал, что когда после падения железного занавеса он попал в Западную, то самым большим потрясением для него стала мебель. Я испытал похожее чувство, только наоборот. Я был абсолютно пленен советским дизайном — от дверных ручек до приборных панелей — который, казалось, говорил о какой-то иной модерности, и функционально походил на тот, что я знал, но в то же время несколько отличался. Я расшифровывал этот мир через незаметные детали. Например, вспоминается история о днепропетровском цирке. Там на столе сторожа был телефон. Пластиковая коробка c трубкой, но без кнопок. Этот человек всегда был на связи, но сам никому не мог позвонить. Этот телефон из цветного пластика показался мне воплощенным отчуждением, порождаемым советской системой.

Я также стал обращать внимание на необычные здания и искать связи между ними. В то время они были совсем неизвестны. Полностью концепция этой архитектуры сложилась для меня, как пазл, когда в 2003 году в Тбилиси я случайно нашел старую книгу о грузинской архитектуре, изданную в 1987-м году в честь 70-летия революции. Я понял, что все интересовавшие меня сооружения были построены в поздний советский период. В той книге их было очень много. Больше всего в этой архитектуре меня привлекали неожиданные, экспрессивные формы. Я смотрел на эти здания не как на конструкцию, а как на силовые линии, точки фокуса, специфические артефакты, выражающие иной образ мысли, иной способ обращения с разрешенными формами и шаблонами, способ выражение своего рода диссидентства.

Сопоставляя эти формы архитектурной продукции в разных советских странах и изучив контекст того времени, я сформировал свою собственную идею, которая была возможно очень субъективной и специфичной, но в то же время очень логичной… Несколько месяцев спустя, еще в 2006-м, я оказался в архитектурном отделе Дома книги, огромного книжного магазина на Невском проспекте в Санкт Петербурге, и к большому удивлению обнаружил, что тема, которая мне интересна, еще не задокументирована. Таким образом, "CCCP" началась как творческая возможность, пропуск, который требовалось заполнить.

‘CCCP’

ЕЭС: В чем состоял ваш интерес, цель и послание при публикации этой книги?

ФШ: Мне с самого начала хотелось, чтобы книга обрела популярность. Я хотел, чтобы эта невероятная архитектура стала частью поп-культуры. Даже шуточное превращение кириллической аббревиатуры СССР в латиницу должно было повысить узнаваемость. Что касается самого процесса, то все вышло случайно. Обстоятельства подвели меня к созданию книги и к ее изданию в правильное время. Сначала в 2006 году мой друг Пол Смит, знаменитый британский дизайнер, дал мне возможность выставить мои архитектурные фотографии в его флагманском магазине в Токио. По чистой случайности среди многих тем был выбран именно Советский Союз. Спустя несколько недель молодой куратор из прогрессивной галереи искусства и архитектуры Storefront увидел мои работы в японском онлайн-журнале и предложил устроить показ в Нью-Йорке. Потом экспозиция отправилась в Чикаго и Лос-Анджелес, где ее посетил легендарный фотограф архитектуры Джулиус Шульман. Он взял постер выставки домой и повесил его в своей студии. Именно там Бенедикт Ташен, его постоянный издатель, увидел плакат и заинтересовался этим сюжетом. Позднее он навестил меня в Париже и предложил издать книгу. Это было в 2010 году. Стоит упомянуть, что все эти люди — выдающиеся специалисты каждый в своей сфере — сразу и по-настоящему очаровывались этой архитектурой.

Постер выставки в Лос-Анджелесе 2008 года. На постере — санаторий «Дружба» в Ялте © Фредерик Шобен

Постер выставки в Лос-Анджелесе 2008 года. На постере — санаторий «Дружба» в Ялте © Фредерик Шобен

ЕЭС: Но книга не представляет эти космические сооружения как советскую архитектуру в целом, не так ли? Это направление — только часть советской архитектуры…

ФШ: Это последние 20 лет советской архитектуры — период расцвета перед концом эпохи, пробуждение энергии — проще говоря, перестройка. И моей целью было показать его лучшие образцы.

ЕЭС: Откуда такой интерес к странным, необычным, неординарным или маргинальным, отклоняющимся от нормы вещами?

ФШ: Я рос в ситуации смешения культур и контекстов. Родился в Камбодже, первые годы жизни провел в Малайзии, будучи французско-испанского происхождения, я учился в школе вместе с британскими детьми, у меня был учитель-индиец, китайские няни и повар. В пять лет я вместе с родителями исколесил Азию и Ближний Восток, а затем меня оставили жить в Европе у французских и испанских бабушек и дедушек, чей язык я тогда не понимал. Я всегда испытывал ностальгию по эмоциональным виражам моего детства, и мне кажется, в том числе из-за них дезориентированность стала необходимой для моего внутреннего равновесия. Кроме того, я рос, в буквальном смысле окруженный гигантской эклектичной библиотекой. Я был замкнутым ребенком и большую часть времени проводил за книгами, читая их в случайном порядке. Последующие годы я читал и фантазировал обо всем подряд. Возможно, поэтому у меня никогда не получалось придерживаться общепринятых версий, я всегда ищу что-нибудь в стороне от мейнстрима. Я повсюду ищу сложность, мне хочется предъявить ее и заострить парадоксальность. Эта склонность, наверное, сформировала необычный склад ума… Если попробовать ответить конкретнее: меня привлекала нестандартная архитектура, потому что я сам нестандартный человек. Это позволило мне посмотреть на советскую архитектуру несколько умозрительно и под неожиданным углом. Так я превратил коллекцию фотографий в концепцию.

ЕЭС: Внутри или вне исторического контекста?

ФШ: Я принимал в расчет исторический контекст, и тот, о котором мне рассказывали, и тот, который я видел своими глазами. Когда столько времени рассматриваешь эти здания, встречаешься с архитекторами, обсуждаешь тему исследования, то в любом случае приходишь к каким-то идеям. Начиная с самого первого интуитивного импульса и заканчивая изданием книги, весь процесс ее создания разворачивался как игра с предположениями. Я должен подчеркнуть, что я лично никогда не занимался модернизмом. Я не имел в виду эту концепцию. Стандартные, стандартизированные или типологизированные архитектурные формы меня не трогают. Я был ошеломлен этими диковинами позднего советского периода, потому что они не принадлежали к какой-то четко выраженной категории. Исследуя их историю, я понял, что решающую роль в формировании их идентичности играли обстоятельства, что упадок системы дал возможность возникновению новой стилистической выразительности, которая сломала шаблон. У Жоржа Брака есть один афоризм, который звучит примерно так: «Те, кто идут вперед, поворачиваются спиной к тем, кто следует за ними, и это единственное, чего их последователи заслуживают». Чтобы двигаться вперед, надо сойти с проторенной дорожки.

Советская архитектура и мимикрия Запада

ЕЭС: Почему последователи вообще должны заботить художника?

ФШ: Если есть последователи — значит, есть успех. Бóльшую проблему представляют соперники. И, к сожалению, в современном мире последователи часто оказываются соперниками. Оскар Уайлд писал: «Будь собой. Прочие роли уже заняты». Но чтобы найти себя, сначала нужно быть кем-то другим. Такова цена. Невозможно избежать подражания. Мы все, так или иначе, последователи. Буквальной иллюстрацией этого является мода: люди, по большому счету, имитируют друг друга, чтобы казаться особенными. В действительности каждый ваш выбор — это результат вашего социального статуса или отражение правил субкультуры, к которой вы принадлежите. Следуя моде, вы покоряетесь ее законодателям, и таким образом становитесь жертвой миметического импульса. Вот, что значит быть последователем.

ЕЭС: Можем ли мы тогда сказать, что идея исследования архитектурной мимикрии, которой вы занимались в Cité d’architecture, возникла из вашего опыта в мире моды?

ФШ: Нет. Скорее, я пришел к ней через идеи Рене Жирара, которые относились не конкретно к архитектуре, а, скорее, психологии и межличностному поведению. И, поскольку я неплохо знал эту теорию, я заметил, что есть здания, которые выражают такое миметическое соперничество, жажду подражания, описанную Жираром. В его теории имитация — это динамический процесс, в котором человек или группа заимствуют и преобразуют то, что приходит извне, чтобы изменить себя или то, что они создают. Если мы прекратим фетишизировать индивидуальность и подумаем о человеке как о части целого, если мы рассмотрим группу людей как нечто большее чем сумму слагаемых, возможно, мы придем к пониманию, что то, что мы есть, то, во что мы верим и что думаем, — все это напрямую зависит от сетей, частью которых мы являемся. Нами движут наши связи. Этот акцент на коллективную динамику, приоритет в изучении структур и систем, а не личности, был в основе социальных наук с середины XX века. И работа Жирара развивает это направление. Он считал, что миметическое желание появляется первым в процессе взаимосвязи. Это первоначальный импульс. Как говорил Спиноза, ты хочешь чего-то не потому, что оно желанно, — оно желанно, потому что ты его хочешь. И Жирар добавляет, что, если ты этого хочешь, значит, на это тебе указывает твоя модель для подражания. Вот так желание оказывается треугольником, в котором ты и твой образец для подражания нацелены на один и тот же объект. Разумеется, чем ближе ты к этому образцу, тем вероятнее, что он станет твоим соперником. И этот паттерн довольно подвижный, чтобы стать взаимным — то, что Жирар называет «двойным посредничеством», в процессе которого оппоненты в итоге меняются ролями, отражая друг друга. «Для танго нужны двое», — сказал как-то Рональд Рейган, описывая отношения между Америкой и Советским Союзом. Что возвращает нас к изначальной теме.

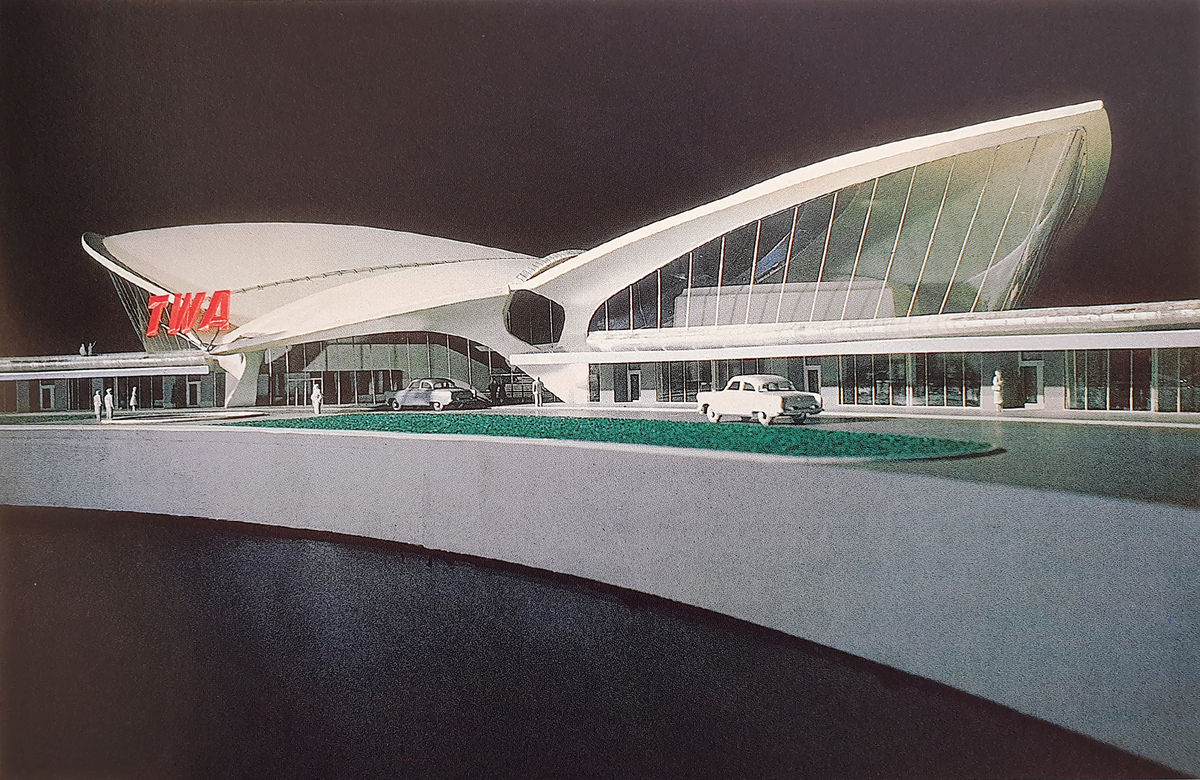

Идеальным примером жираровской теории мимикрии, соперничества и желания, на мой взгляд, служит, то, как американский образ жизни оказал определенное влияние на советскую психику, советское мышление, начиная с конца пятидесятых. И, кажется, американцы сами стимулировали этот процесс. Они знали, как надо действовать.

ЕЭС: Как могли американцы реализовать эту идею оказания влияния на советское мышление? С какой целью?

ФШ: Они достигли успеха, выставляя напоказ американские достижения перед советскими гражданами. Они организовали несколько выставок в СССР, самыми важными из них были Американская национальная выставка 1959 года и Американская выставка архитектуры 1964 года. По описаниям Беатриз Коломина, это была откровенная пропаганда, организованная искусными гениями маркетинга в открытой атмосфере периода оттепели, последовавшей после смерти Сталина. Американцы рекламировали идеальный образ Западного мира. Они не только открывали богатство капитализма, но и проталкивали подразумеваемую идею «свободы выбора». К примеру, Пеннбейкер вспоминает в своем документальном фильме "Opening in Moscow", что, открывая для себя американскую абстрактную живопись, русские, пусть и неохотно, были впечатлены ее возможностями как альтернативного искусства. Они не осознавали, что у этой кажущейся свободы была другая сторона: чем больше свободы, как доказали Хоркхаймер и Адорно, тем меньше охраняются социальные права и справедливость. И все же, выставляя напоказ свою чрезмерную роскошь, американцы аккуратно скрывали структурные изъяны своего общества. С другой стороны, упрямое советское правительство в этой глупой игре продолжало верить в иллюзию, что можно позаимствовать немного роскоши и остаться непогрешимым. Что было совершенно легкомысленно.

Если посмотреть, как развивались эти отношения любви и ненависти на протяжении 30 лет, становится очевидно: отсутствие у советского правительства четкого направления, его неспособность или закрыть, или распахнуть двери, прокрастинация между критикой западного формализма и насаждением стандартного модернизма — все это малодушие привело только к замешательству. Когда ты слабее противника, с позиции голого прагматизма, лучше держать дистанцию. Вместо этого Советский Союз принял худшее решение и, по-видимому, очарованный, остановился где-то на полпути. Исходом этой советской нерешительности, колеблющейся между неприятием и восхищением, стало подавление. Творческому процессу не подходит атмосфера застоя. Творчество нуждается в подражании. Увы, единственной предложенной советским архитекторам перспективой была эта неоднозначная западная модель, лишь частично задокументированная и находящаяся в странах, в которые нельзя было ездить. Если прибавить к этому дефицит, вызванный разваливающейся экономикой, то единственным итогом могла быть только плохая имитация.

ЕЭС: Была ли у этого влечения к Западу какая-нибудь взаимность?

ФШ: В глобальном плане, думаю, нет. Но, собственно, вам должно быть известно, что Альдо Росси, будущая икона постмодернизма, был в СССР в 1955 году, когда местное правительство было на пороге принятия модернизма. Молодой итальянский студент обнаружил пышную сталинскую архитектуру, был глубоко впечатлен и позже написал в своем дневнике, что она вдохновила его и помогла ему найти свой выход из модернизма. Во-первых, я настаиваю, что имперская, нео-классическая сталинская архитектура, пусть и крайне эклектичная, была, возможно, самым своеобразным стилем советского периода. Но прежде всего, это утверждение Росси подчеркивает, что личность, не следующая за вещами популярными, часто ищет их полную противоположность. Открытие Альдо Росси становится обратно симметричным предшественником пути российской молодежи, которая позже будет очарована экзотикой Америки. И те, и другие перенимали противоположные ценности. Подобное «обратное подражание» типично в подростковой психологии. Чтобы отбросить правила, нужно найти семена свободы где-то в другом месте. В более широком масштабе, все революции начинаются с подобного импульса.

ЕЭС: Тогда советская космическая архитектура — еще одно проявление влияния запада на советский образ мышления?

ФШ: Она также отражает симбиотическое измерение соперничества. Запад и Восток обладали этой выразительной архитектурой, связанной с космическими достижениями того периода. Эстетика Эры космоса была духом времени, общим психическим биотопом. И все же есть разница: в СССР эти здания, по форме напоминающие застрявшие на земле космические корабли, по иронии судьбы находились в стране, которую, фактически, невозможно было покинуть. Сегодня они выглядят как фрейдистская мечта о побеге. Такой эскапизм многое говорит о том, как на архитектуру влияет коллективное сознание.

Постсоветская политика и советская архитектура

ЕЭС: Каково общепринятое мнение исследователей советского архитектурного модернизма относительно происхождения этих космических форм? Как они относятся к западному влиянию на советскую архитектуру, как они его оценивают?

ФШ: Они признают, что запад повлиял на советскую архитектуру, но это влияние не считается аккультурацией. Самая распространенная точка зрения — коммунистический мир не отставал от западных стран и внес свой вклад в интернациональный стиль в ХХ веке. Спорным кажется отрицание, подразумеваемое в этом примирительном подходе. Точка зрения о глобальном обмене не принимает во внимание конфликт и идеологические противоречия, имевшие место на заднем плане.

ЕЭС: Как вам кажется, стоят ли какие-то политические мотивы за интересом исследователей к теме советской модернистской архитектуры?

ФШ: Да. Парадоксальным образом, мне кажется, что более или менее умышленно они размывают границы в попытке затушевать этот политический фон.

ЕЭС: Какой идеологии служат сегодня исследования и трактовка модернизма?

ФШ: Они нужны для того, чтобы преодолеть прошлое. Чем чаще вы определяете эту архитектуру как модернистскую, тем меньше она воспринимается коммунистической. Одно специфическое определение как бы исключает другое. Проще говоря, это попытка «озападнить» советскую архитектуру.

ЕЭС: Интерес международных исследователей к советскому модернизму и советскому наследию в целом появился сравнительно недавно. Как вы думаете, чем он обусловлен? Почему он так неожиданно возник?

ФШ: Не всегда очевидно, что люди имеют в виду, говоря о советском модернизме. Если взять, например, молодое поколение, более восприимчивое к визуальному ряду, то кажется, его завораживает запредельная суровость советского мира. Это своего рода увлечение СССР как «дистопией». Возможно для нового поколения советский модернизм — это «коллекция гротескных артефактов», как охарактеризовал один ироничный исследователь мою работу. И я признаю, что возможно, моя книга помогла привлечь внимание к оригинальному, необычному изводу этой архитектуры. С другой стороны, есть фундаменталисты, настоящие почитатели модернизма, которые произносят этот термин как мантру и продолжают пополнять подробнейший перечень советского стандартного модернизма. Это целая плеяда ученых, международных фондов и издательств, очевидно испытывающих ностальгию по этому периоду, воспринимаемому как кульминация эпохи. Удивительно, что все они как будто игнорируют или делают вид, что забыли, как резко самые влиятельные западные интеллектуалы прошлого века отвергали модернизм в теоретическом плане. Общим аргументом этих мыслителей было утверждение, что модернизация привела гуманистические устремления к социальному отчуждению. Это родовое пятно XX века.

Макс Вебер использовал понятие «железная клетка», чтобы подчеркнуть двойственность капиталистической системы, которая одновременно защищает и ограничивает своих граждан. Таким образом, оказалось, что модернизм идеально подходит для коммунистического тоталитарного режима. Эти стандартные, заимствованные из западных стран архитектура и урбанистика были точным попаданием в советские идеалы.

Правительственная трибуна по проекту Гизо Поцхишвили (1984 год) в Тбилиси, прозванная в народе «уши Андропова»

Правительственная трибуна по проекту Гизо Поцхишвили (1984 год) в Тбилиси, прозванная в народе «уши Андропова»

ЕЭС: Как жители этих стран реагировали на ваш интерес к этой космической модернистской архитектуре?

ФШ: Вначале я чувствовал, что мое восхищение не разделяют. Иногда местные жители и вовсе испытывали к этим зданиям отторжение. Личное восприятие всегда связано с определенной точкой зрения. На Кавказе и в Прибалтике люди отказывались от своего советского прошлого, а заодно и от архитектуры связанной с этой ушедшей эпохой. Как говорил Жан Нувель: «Архитектура — это окаменение периода культуры». А советская архитектура несла на себе черты этого режима. Но у меня как у иностранца, пришельца из другого мира не было предвзятости местного человека, меня просто привлекло то, что по моим стандартам выламывалось из масштаба, было странным и просто красивым. Мои ощущения были далеки от настроений местных жителей. Помните, как Михаил Саакашвили избавился от так называемых «Ушей Андропова» в Тбилиси. Он сделал это под предлогом того, что образ здания не выражал грузинскую идентичность, в то время как сам он заказал бесчисленное множество проектов Юргену Майеру и Массимилиано Фуксасу. Саакашвили беззастенчиво стер до основания дом, который был достоин статуса объекта наследия и охраны. Так он фиксировал политический сдвиг в архитектуре. С той поры Украина и несколько других государств прошли через схожий процесс «декоммунизации». В Литве, например, безразличие властей к ветшанию и разрушению уникального детского сада в вильнюсском районе Каролинискес, архитектор здания Викторас Холинас объясняет тем, что он русский и получил этот проект по распоряжению Москвы. Это символическое насилие удивительным образом напоминает советский образ действий и обращает нас к теории миметического подражания. Новые республики уничтожают свое прошлое таким же образом, как это делал в свое время Советский Союз. В СССР совершали то же самое: к примеру, снесли руины Кенигсбергского замка, чтобы построить Дом советов. Это еще раз подчеркивает, какую важную роль архитектура играет в укоренении идеологии.

Дом правосудия по проекту немецкого бюро J. Mayer H. und Partner в селе Местиа в Грузии, 2011-2012 гг.

Дом правосудия по проекту немецкого бюро J. Mayer H. und Partner в селе Местиа в Грузии, 2011-2012 гг.

ЕЭС: Но что именно так вас впечатлило? Наверняка вы видели немало необычных, нестандартных зданий?

ФШ: Мне просто было любопытно, на каком языке эти здания говорят. Что они собой отражают. Их перекрестное влияние говорило о переходном периоде. Я чувствовал, что в этом процессе рождалась новая архитектурная смелость. Самые выдающиеся образцы — литовский санаторий в Друскининкае, Новгородский театр драмы имени Достоевского, Киевский крематорий и некоторые другие — напоминали мне об экспрессионизме более, чем о каком-либо другом стиле. Эти здания роднило очень личное видение, которое всегда сопутствует высоким духовным устремлениям. И, очевидно, что эта самобытность делала их чем-то большим, чем просто произведениями постмодернизма. Я уже рассказывал вам о своем интересе к процессу формирования идентичности, о том, как меня привлекают те, кому удается сломать стереотип — это и стало областью моего исследования. Мне понадобилось время, чтобы понять, откуда возникли эти формы.

ЕЭС: И каков ваш ответ, откуда они взялись?

ФШ: У них иногда неожиданное происхождение. Например, Тбилисский дворец бракосочетания, говорят, был построен под влиянием Ле Корбюзье. Цитируя Ницше: «Когда у тебя в руках молоток, ты повсюду видишь гвозди». Тут может быть похожая ситуация: влияние Ле Корбюзье среди модернистов повсюду, поэтому и здесь им мерещится именно он. Но если вы вспомните об авторе здания Викторе Джорбенадзе, эксцентричном архитекторе, большом ценителе поэзии, религии и коллекционного антиквариата, близком друге не менее эксцентричного Сергея Параджанова, то логичным образом вы начнете искать и кавказские корни. И найдете очень похожий объект, брата-близнеца Дворца бракосочетания — проект монумента, посвященного памяти 26 бакинских комиссаров, эскиз которого выполнен в конце 1920-х художником Георгием Якуловым. Этот проект кажется более вероятным источником вдохновения для Джорбенадзе.

ЕЭС: А как бы вы объяснили растущий интерес местных жителей к советскому архитектурному наследию, особенно среди молодого поколения?

ФШ: Это кинетический процесс. Необходимо время, чтобы пройти через чистилище истории. Предыдущее поколение было непосредственно вовлечено в процесс распада СССР и напрямую от этого пострадало. И вот теперь пришло новое поколение, люди, для которых СССР — это не часть жизненного опыта, а скорее, мифическое прошлое. Переосмыслению ценностей также способствует возросший интерес на Западе. Теперь, когда травма от распада Союза позади, новому поколению легче обращаться к прошлому. Меньше стыда, меньше пафоса, больше коллективного осмысления, которое помогает оценить историческое наследие заново.

ЕЭС: Как бы вы объяснили эту ностальгию по прошлому, выражающуюся в архитектурных вкусах?

ФШ: Нам всем необходимо опираться на тот или иной способ изложения событий. Архитектура — их лучший источник. Это ключ к пониманию того, во что верят местные жители. Я намеренно использую именно эту формулировку, а не слово «история», потому что история — феномен искусственный, а вот повествование — это то, на чем мы основываем наше коллективное восприятие. Например, процесс отъединения местных архитектурных школ от общего советского наследия. Эта недавняя тенденция, возникшая частично благодаря западным исследователям, привела к появлению новых понятий: например, теперь вам положено знать о существовании украинского и балтийского модернизма в бывших окраинных советских республиках. Смена риторики не только отрицает советскую принадлежность — тем самым она предлагает индульгенцию зданиям, произведениям искусства и бесчисленным архитекторам бывших республик, которые учились в советских вузах и получали госзаказы. Эта смена дискурса, благодаря ревизии фактов, позволяет изложить историю в более целесообразном ключе. На открытии моей выставки в Эстонском музее архитектуры в Таллине мне пришлось выслушать представителей местного академического сообщества, обвинявших меня в том, что я показывал эстонскую архитектуру на выставке под названием «СССР». Они подвергали сомнению связь между советской эстонской архитектурой и Советским Союзом. Дело тут не в ностальгии. Дело в выборе исторического нарратива, трактовки, которая наилучшим образом подходит к политическому контексту.

Санаторий в Друскининкае, Латвия. Архитекторы — Аушра и Ромуальдас Шилинскас. 1979 год

Санаторий в Друскининкае, Латвия. Архитекторы — Аушра и Ромуальдас Шилинскас. 1979 год

ЕЭС: Что для вас фотография: чисто художественная практика или нечто большее?

ФШ: Архитектурой я заинтересовался потому, что она связана с прошлым. Что бы вы ни запечатлели на фотографии, будет следом того, что уже исчезло. А фотография архитектуры — это след следа. Архитектура — это место, где обитают призраки, а фотография — призраки, застывшие на мгновение. Объединяя их, вы пытаетесь восстановить, расшифровать палимпсест. И вы пытаетесь вызвать переживание.

ЕЭС:Пытались ли вы добавить этим космическим сооружениям больше выразительности на фотографиях?

ФШ: Нет никакой необходимости прибегать к каким-то техникам, чтобы сделать эти фотографии более выразительными или художественными. Эти здания говорят достаточно сами за себя. Моей главной целью было только сохранить настолько, насколько это возможно, естественный контекст, возвращая пасторальную, почти романтическую атмосферу, — для того, чтобы эти здания казались осколками другого времени. И кажется, мне это удалось. В 2012 я участвовал в коллективной выставке в Вильнюсе вместе с двумя архитекторами старше меня, которые в прошлом делали съемки по госзаказу. К своему удивлению я обнаружил, что мы сфотографировали одни и те же здания и очень похожим образом. Я снимал фотоаппаратом «Киев», который Антанас Суткус, один из двух архитекторов, подарил мне несколькими годами ранее. Это был мой первый фотоаппарат среднего формата. Позднее эти сходства привели к забавному недоразумению, когда я познакомился с одним человеком, который видел "CCCP". Он был убежден, что фотографии оттуда на самом деле винтажные, а фотограф уже умер. Так меня самого превратили в призрака!

Перевод с английского языка: Наста Агрба, Наида Абидова