Постпамять и постсмерть. Ландшафт как мост между мирами

Дольше обходить эту тему невозможно: мы встретились с архитекторами, художниками и исследователями, имеющими дело с коммеморативными практиками, и попытались выяснить, какими сегодня должны быть пространства переживания утраты для поколения постпамяти — поколения несвидетелей и неносителей трагического опыта. Должна ли коллективная память становиться способом организации коллективной идентичности? Какие пространства способствуют увековечиванию, а какие — девальвации и забвению? И наконец, как говорить о смерти и бессмертии с живыми?

Так помнилось — вернее, забывалось…

Аркадий Драгомощенко

— Не надо бегать на кладбищах.

— Почему?

— Ты показываешь им, насколько ты живая.

Диалог из сериала Fleabag, Великобритания, 2016

Война и мир

Коммеморативные практики как важнейший слой культуры должны были бы меняться вместе с обществом, однако происходит это отнюдь не так, как хотелось бы, или как минимум не с той скоростью: большая часть современных мемориальных пространств по-прежнему создается как инструмент пропаганды, монументы архаичны, а любые нововведения, связанные с «территорией смерти», восприни-маются как «попрание вечных ценностей».

Общественные и профессиональные дискуссии на эти темы обострила очередная волна «памятников» и «монументов», спровоцированная в том числе юбилеем победы в ВОВ. Среди самых нашумевших — храм Вооруженных сил, якобы мемориализирующий «значимые цифры и даты» в высоте звонницы и пропорциях куполов (скажем спасибо, что пока что не объявлена программа «храм вооруженных сил в шаговой доступности» — с парками «Патриот» она негласно, но явно действует), и памятник Советскому солдату во Ржеве, хотя 2 года назад, когда проводился конкурс, эскиз скульптора Андрея Коробцова выглядел гораздо более многообещающим. «Вся наша история складывается из трагедий, — считает архитектор Михаил Бейлин, партнер бюро Citizenstudio. — Но у одних народов главное историческое событие — это поражение, а у других — победа; и часто первое оказывается конструктивнее второго, потому что постоянное спекулирование на теме победы в прошлом приводит к тому, что страна и государство теряются в настоящем (как сегодня можно наблюдать в новостях по центральным каналам)». Власть всегда использовала травматический опыт как средство манипуляции, но если за фальшивые новости у нас уже есть административная ответственность, то за навязывание лживых ценностей — к сожалению, никакой.

Резонансной вышла и история со специальной «праздничной» подсветкой скульптуры Родины-матери в Волгограде: «Вот скажите мне — кто и почему должен иметь монополию на формализацию исторической памяти? — задается вопросом художник Александр Пономарев. — Мой дед — герой Сталинградской битвы — похоронен на Мамаевом кургане. И Вучетич со всем этим комплексом меня совершенно устраивал. Но я не хочу, чтобы мои коллеги-современники вдруг затевали на дедовских костях студенческую дискотеку!»

Мемориальные пространства всегда были территорией конфликта, и этот короткий пассаж вскрывает сразу несколько глубинных противостояний. Во-первых, монополистом в формализации памяти всегда было государство — как транслятор определенной идеологии и, соответственно, отношения к тем или иным историческим событиям. Однако даже в тех случаях, когда власть была готова на эксперименты, люди, привыкшие к бронзовым истуканам, добивались если не полной их отмены и свежего подхода, то как минимум компромиссных решений. Яркий пример — мемориал жертвам войны во Вьетнаме в Вашингтоне: в конкурсе в начале 1980-х победил проект Майи Лин, юной студентки. Тогда идею прогулки вдоль стен с бесконечными рядами вырезанных на них имен сочли слишком смелой и радикальной, так что общественность настояла, чтобы ее дополнили более привычным образом (читай «топорным»). К счастью, Лин проявила неожиданную для ее лет мудрость и общественности сопротивляться не стала, поэтому место установки скульптурной композиции «Три солдата» Фредерика Харта (разумеется, бронзовой) смогла выбрать сама, расположив ее так, чтобы сохранить в своей собственной композиции напряжение и драматизм.

Во-вторых, противостояние вызывают не только новые памятники, но и любые попытки модернизации старых. А поскольку по стране в рамках разных национальных программ массово реконструируются парки, в которых мемориалы ВОВ занимают зачастую самую значительную (и лучшую) часть, то стремление насытить пространство новыми функциями и сделать его современным неизбежно сталкивается с железной (или тоже бронзовой?) позицией неприкосновенности всего, что так или иначе связано с войной. Даже если гордо выставленные единицы военной техники — на участке, по площади сопоставимом с небольшим лунапарком,— списаны с ближайших баз и в войне никогда не участвовали.

«Мемориальный комплекс на входе в парк 60-летия Октября в Кинешме — из тех, что есть почти в каждом городе», — рассказывает архитектор бюро «Новое» Сергей Неботов о реализованном проекте конкурса Минстроя на комфортную среду в малых городах и исторических поселениях. — Молодой аудитории (об интересах которой, по идее, мы должны думать в первую очередь) было интересно предложение перевести мемориальную зону в более интерактивно-музейный формат, где можно не просто возложить цветы, но и, например, узнать информацию о том, что когда-то здесь происходило. Однако выяснилось, что для местных ветеранов это место во многом святыня, и даже очевидные решения в плане новой навигации, которые мы предлагали, категорически отвергались». Здесь, как считает Сергей, и проходит водораздел — разные поколенческие взгляды на одни и те же события приходится трактовать по-разному: «Сегодня, перезагружая территории, мы могли бы менять эту точку зрения и восприятие. Но люди еще не готовы».

В результате «склеить» два типа отношений к территории удается за счет ландшафта: «Земля, за сохранение которой воевали наши предки, была для них ключевой ценностью; превращенную в комфортные общественные пространства, молодое поколение тоже ее ценит, — продолжает Сергей. — Именно ландшафт сегодня способен примирить разные позиции и настроения. Сшить войну и мир».

В то же время опасения условно старшего поколения тоже понятны. В эпоху постпамяти, когда непосредственные участники события становятся недоступны и их подлинный опыт утрачивается, формируется так называемая коллективная память, отделенная от истории, отчужденная от самой травмы и отсылающая к некой совокупности людей, объединенных лишь общими воспоминаниями (например, о том, что была война и нашей стране тогда пришлось нелегко; но на самом деле мы ничего об этом не знаем). И эта коллективная память — не память вовсе, а способ интеграции в некое сообщество. Если посмотреть проекты все того же конкурса Минстроя на малые и исторические города, то в подавляющем большинстве концепций обнаружатся попытки мемориализировать любой мало мальски привязанный к местности факт: если раньше в каждом городе был дом-музей Пушкина, который якобы однажды в нем гостил, то теперь в каждом парке или сквере есть памятник пролетавшему над ним Гагарину, или родившемуся рядом, но еще до появления сквера писателю, или, например, памятник фонтану, который тут когда-то стоял (тоже в виде фонтана). Коллективная память становится способом организации коллективной идентичности, а построенная на ней публичная мемориальная культура — неотъемлемой частью стиля жизни, светским развлечением, игрой: Гагарин оказывается без головы, чтобы каждый мог примерить на ее место свою. «Индустрия памяти имеет теневого близнеца — индустрию припоминания (и приблизительного понимания), — пишет в своей книге «Памяти памяти» поэт Мария Степанова. — Она использует чужую реальность как сырье, пригодное для переработки».

Что не означает, что постпамять и переживание травмы или утраты несовместимы. Если нам буквально нечего вспомнить и апеллировать к нашей памяти бессмысленно, можно перевернуть процесс воздействия с ног на голову: впечатление-триггер не заставит нас сначала вспомнить, а потом пережить сопутствующие воспоминанию эмоции, а, наоборот, вызовет аффект — и уже потом «воскресит» соответствующее событие (которого с нами никогда не происходило). Испытывать сильные эмоции человеку, безусловно, необходимо, однако обязательно ли это делать через деперсонализацию и обезличивание собственной памяти?

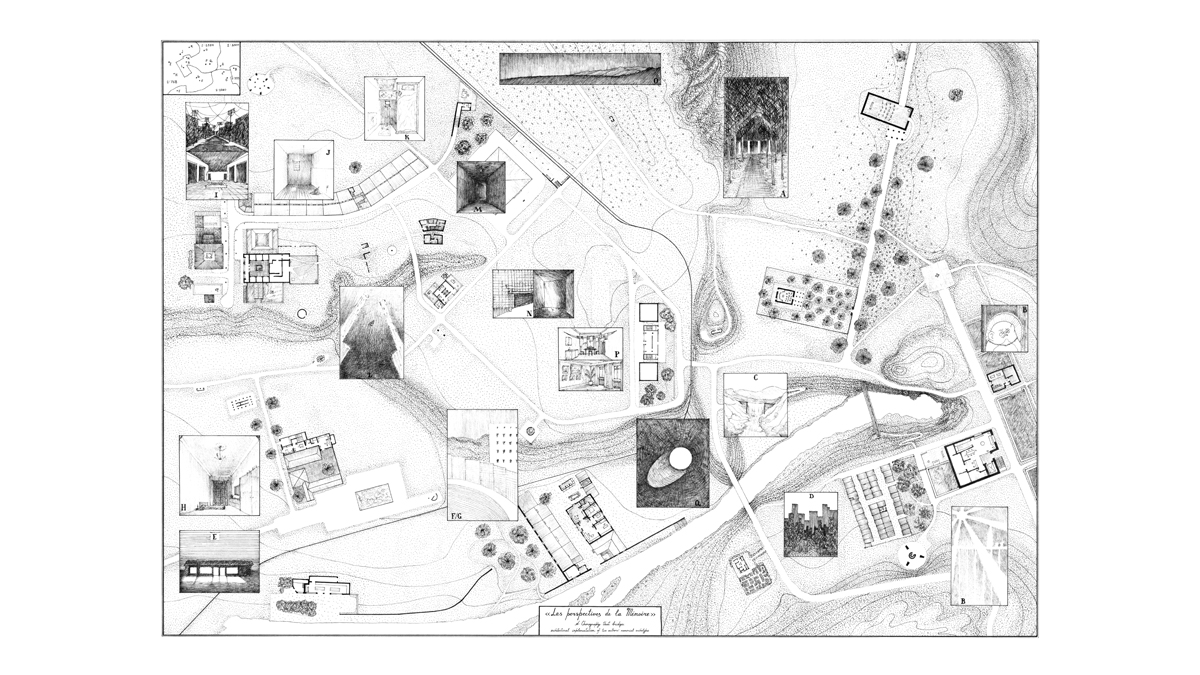

«У нас есть концептуальный проект „Проспекты памяти“ про интерпретацию воспоминаний, — рассказывают Михаил Микадзе и Оят Шукуров, архитекторы бюро ХОРА. — В нем мы как раз говорим о том, что наша память не должна выдавать себя за коллективную, а чтобы испытать настоящую боль, мы должны будоражить собственные воспоминания. В любой коммеморативной практике должен иметь место аспект субъективности. Нет единой системы ощущений, как нет всеобщей истины».

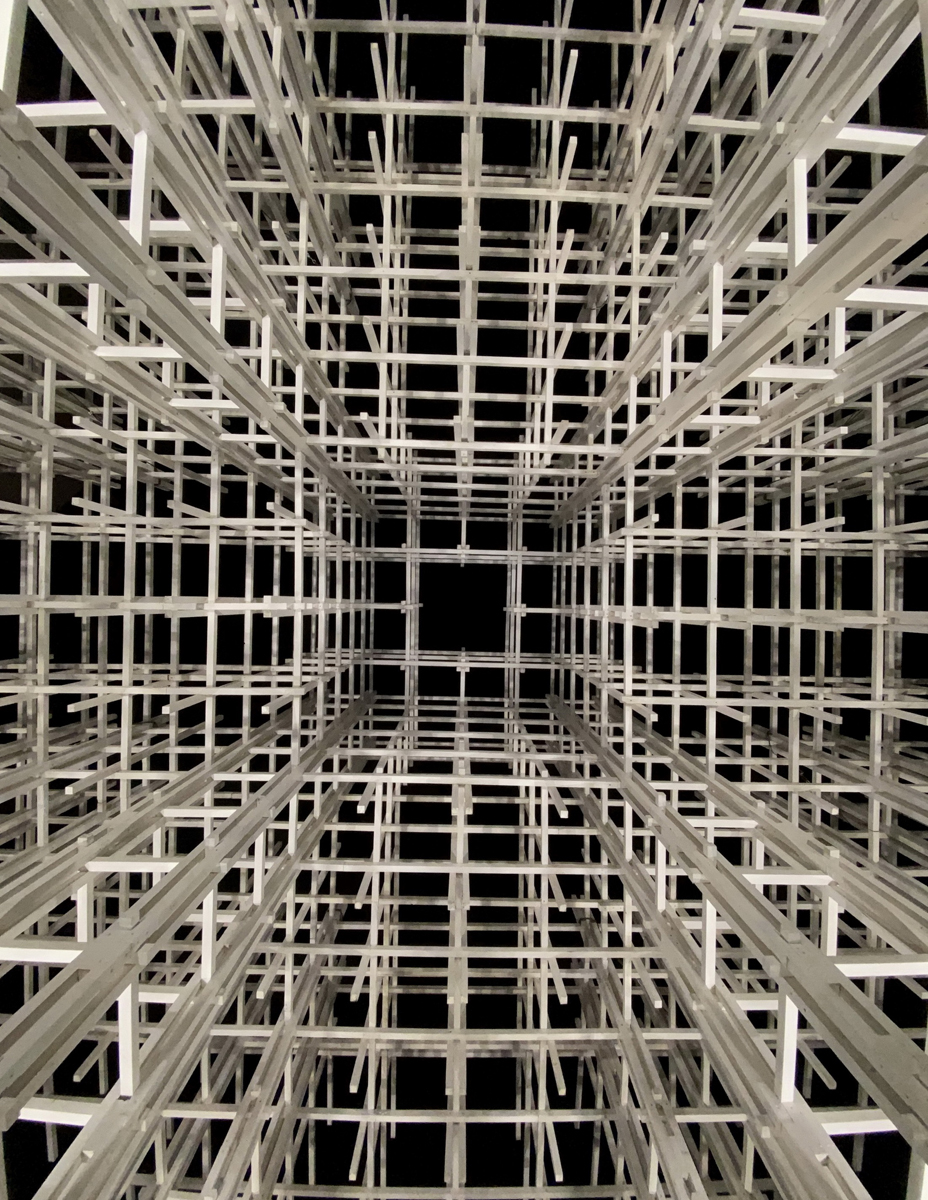

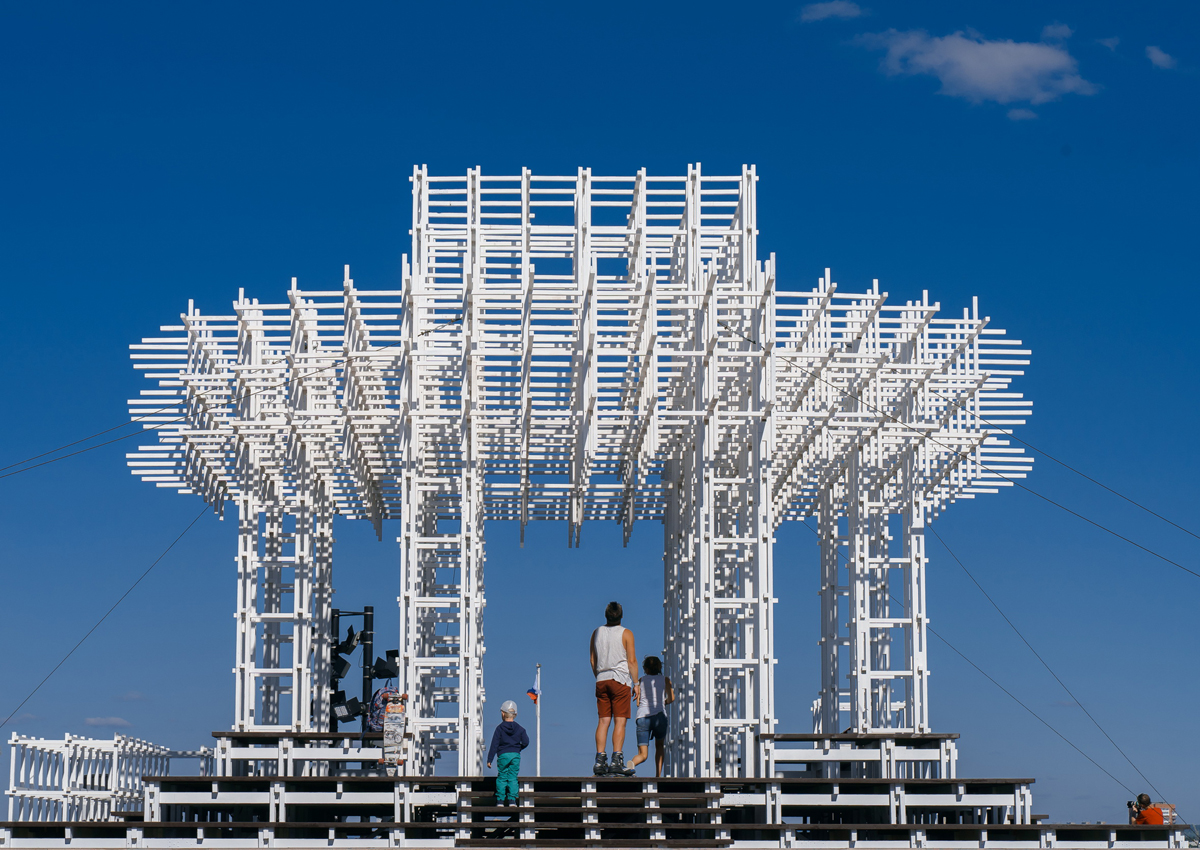

Именно поэтому пространства памяти должны быть многослойными и по-разному взаимодействовать с разными группами пользователей (даже с теми, которым все равно, что они должны что-то вспомнить), в том числе давая возможность индивидуального общения с объектом «припоминания» (а не так, что ты смотришь на «Джоконду» из-за спин 15 других соглядатаев и видишь только блики на стекле). Полностью следуя этой парадигме, художник Александр Пономарев и архитекторы Алексей Козырь и Илья Бабак, создавая мемориальный комплекс погибшим морякам в Кронштадте, стремились соблюсти баланс между ритуальным пространством — местом сакрального переживания — и пространством общественным, связывающим зрителя с привычной «зоной комфорта» и образом жизни.

Таков и подмосковный музей «Зоя», спроектированный молодым бюро А2M: причина скандала вокруг статьи о музее в одном из «хипстерских» городских изданий состоит как раз в том, что автор смешал все слои взаимодействия пространства со зрителем в один нарратив, в то время как в реальной жизни они никогда не пересекаются. Кто-то искренне интересуется историей героини; кто-то фотографируется для Instagram; а кто-то получает эстетическое удовольствие от современной контекстуальной архитектуры: хотя здание и стоит в отдалении от деревни в чистом поле, оно смотрится здесь «белой вороной» не больше, чем выглядела Зоя среди своих одноклассников.

Невольно напрашивается параллель с прошлогодней кино-бомбой — фильмом «Дылда», в котором 28-летний Кантемир Балагов показал жертв войны так, как никто до него (казалось бы, что он может об этом знать!). Подобрал такую оптику, что без всяких взрывов в кадре ужас произошедшего перемалывает тебя кость за костью, нервная клетка за клеткой. Так и эта архитектура, сплетаясь с окружающим ландшафтным парком, рассказывает свою историю и генерирует свою эмоцию-воспоминание. «Все пространство комплекса — это новая форма памяти и переживания истории Великой Отечественной войны», — говорят архитекторы.

.jpg)

Жизнь и смерть

Кладбища — особый тип общественных пространств, в России явно недоиспользованный, ведь помимо основной своей задачи они способны выполнять духовную, историческую, природную, туристическую и даже рекреационную функции. «Когда мы говорим о смерти, мы на самом деле говорим о жизни, — уверен художник Артем Филатов. — Надо учиться у паллиативной медицины.

В Великобритании есть сеть Центров Мэгги, где находятся пациенты в терминальной стадии онкологических заболеваний. Так вот, обязательный атрибут инфраструктуры таких центров — полноценный парк, где больной человек на прогулке может встретиться с обычными людьми». То есть это своего рода инклюзия: вместо отдельных резерваций для живых и мертвых создаются пространства, где оба мира тесно пересекаются. В этом смысле европейские кладбища очень похожи на современные ландшафтные парки с мемориальной составляющей: здесь бегают, отдыхают, гуляют по одному и небольшими компаниями — и в то же время это место памяти, переживания личной утраты и общения с умершим близким — со всей необходимой для этого инфраструктурой.

Отличную от привычной нам культуру захоронений и в целом восприятия кладбищ можно сегодня встретить в Дербенте: в самом древнем городе России находится и самое древнее действующее кладбище Кырхляр, существующее по разным сведениям с VII–IX века и являющееся местом паломничества, поскольку по легенде здесь захоронены сподвижники пророка Мухаммеда. «Отличие мусульманского кладбища в том, что его образ — не скорбная обитель, а райский сад, попадая в который человек должен испытывать покой и умиротворение, — рассказывает Григорий Гурьянов, партнер бюро «Практика», которое сейчас занимается реконструкцией этой территории. — Поэтому мы работаем с этим пространством соответствующе — как с местом покоя и отдохновения от мирской суеты: интегрируем водные источники и деревья, где это возможно, приводим в порядок запущенные участки, создаем недостающую инфраструктуру, оформляем входы, пространства для встреч с навесами от солнца, места для отдыха старшего поколения. И избавляемся от оградок — это позднее российское нововведение, и по новому регламенту их не будет».

К сожалению, на традиционных российских кладбищах так просто от оградок избавиться не удастся. Тем не менее в Москве, наподобие программы «Моя улица», действует программа «Мое кладбище», в которую вошли 52 территории, в том числе Новодевичье, Ваганьковское, Введенское, Богородское и другие. Цель программы — чтобы кладбища «ассоциировались не с мрачными погостами, а с уютными местами пребывания людей; чтобы средствами комплексного благоустройства, ландшафтной архитектуры и современного дизайна среды создать современные общественные пространства, адаптированные для маломобильных групп населения». «При этом важно не одомашнивать смерть и утрату, — напоминает художник Артем Филатов. — Чем больше мы привносим в них стандартизированного благоустройства, тем больше они сливаются с нашей повседневностью. Благоустроенные пространства должны делать людей счастливыми. А в пространстве памяти должно быть комфортно грустить».

Другой вопрос в том, что сам принцип работы похоронного бизнеса и система функционирования кладбищ и ухода за ними привели к определенному кризису мемориальных пространств: многие из них переполнены и выведены из использования, создавая «белые пятна» на зеленых в основном участках. В этом смысле в Европе существует много проектов, направленных на то, чтобы вместо белых пятен появлялись пространства натуральных природных захоронений — парки, которые смогут функционировать как места рекреации без ограничения «срока годности», при этом куст, дерево или поляна в этих парках могут быть частью индивидуального захоронения. В Японии рядом с одним из буддийских храмов разбит парк, в котором у каждого посаженного в честь умершего человека растения (и сдобренного его прахом), есть небольшая табличка с именем. «Когда я придумывал „Сад имени“, то вдохновлялся как раз подобными проектами», — рассказывает художник Артем Филатов. Этот сад он открыл в 2019 году во внутреннем пространстве нижегородского частного крематория вместе с художником Алексеем Корси. И это, с одной стороны, терапевтическое пространство, в котором создан ландшафтный ботанический сад, состоящий из свойственных центральной части России деревьев и кустарников. А с другой стороны, это мемориальный проект, растения в котором люди посвящают своим ушедшим близким.

«Во многом наш Сад — он про проговаривание смерти, про то, что мы называем избавлением от страха, когда для того, чтобы перестать чего-то бояться, ты идешь ему навстречу», — объясняет Артем. На территории сада есть акустическая колонка, из которой 6 раз в день раздается голос оперной певицы Зои Петровой, и она в течение 15 минут на латыни проговаривает названия органов человека. «Это такая десакрализированная месса, которая отдает дань нашей телесности. И мне нравится, когда люди подмечают, что и ботанические названия растений — тоже латинские. Получается музыка для растений. И вообще это проект про размытие материальной культуры памяти».

Так что тезис, провозглашенный историком Солом Фридлендером о том, что без интеграции подлинных элементов памяти в исторический нарратив история не может быть представлена во всей полноте, определенно себя не оправдывает. «Чем больше вокруг мемориализации, тем меньше мы помним. Не об этом ли сетовал Платон, когда утверждал, что искусственный протез памяти — письмо — вместо того, чтобы сохранять память, ее уничтожает?» — пишет Михаил Ямпольский в своей книге «Парк культуры. Культура и насилие в Москве сегодня». «Самый важный материальный аспект пространства памяти — это ландшафт, эмоция, которую мы видим. Присутствие подлинных артефактов необязательно, даже на кладбище — мне вообще близка идея кенотафа», — уверен Михаил Бейлин. «Мы тоже со своей стороны считаем, что не нужно непременно обладать костьми, бронзой или гранитом — воспоминания живут внутри нас», — поддерживают архитекторы ХОРА.

«Я бы сказал, что работать с памятью так же важно, как работать с наследием, — резюмирует Григорий Гурьянов. — Это часть нашей локальной идентичности, которая помогает найти точки опоры и ответы на вечно актуальные вопросы: кто мы, откуда и куда мы идем. Так что память нам нужна ради будущего».

.jpg)

.jpg)

.jpg)