Сжигая мосты в поисках рая: итоги премии АРХИWOOD-2020

В этом году главная деревянная премия страны побила все рекорды по наградам, наметила новые номинации и в то же время заставила задуматься о смысле существующих: кажется, настал наконец момент определиться с ответами на «вечные вопросы» — что такое реставрация, что такое арт, что такое современная российская архитектура и куда мы хотим, чтобы она двигалась. Рассказывает Юлия Шишалова.

Новые рекорды и новые горизонты

В 2020-м велик соблазн объяснять все аномалии и отклонения от нормы тем, что мол год такой выдался: сплошные упущенные возможности на фоне неожиданных прорывов. Однако в случае премии АРХИWOOD единственным «упущением» можно считать проведение церемонии в формате онлайн. Да, тепло человеческого общения на самой «теплой» архитектурной премии сложно переоценить, но с другой стороны уже наработана привычка «зум-вечеринок», и если уж в прошлом году награждение — тоже в силу обстоятельств непреодолимой силы — проходило без куратора Николая Малинина, то почему бы не попробовать и вот так, сидя у экранов? Тем более, что присутствовать смог не только Малинин, но авторы проектов-номинантов премии этого и прошлых годов со всех уголков великой и необъятной.

Так что тут начинаются сплошные плюсы. Рекордное количество заявок (207), рекордное количество проектов в шорт-листе (54) и рекордное количество победителей — 21 в 9 номинациях, не считая спецпризов от спонсоров. Причем связано это не только с общим ростом количества объектов-номинантов (этот тренд АРХИWOOD устойчиво демонстрирует все 10 лет своего существования), но и с рядом других, менее очевидных причин. Поскольку мне впервые выпала честь войти в состав жюри этой давно и горячо любимой премии, все нижеследующее — не домыслы (пусть и профессиональные), а выводы/наблюдения/вопросы из четырехчасового диалога, произошедшего в следующем составе: я, Михаил Хазанов, Евгения Репина, Сергей Малахов, Петр Костелов, Марина Прозаровская, Алексей Тарашевский. И, конечно, Николай Малинин, который своевременно направлял дискуссию в нужное русло и не давал растечься по нему слишком обильно.

Вопрос: что такое арт-объект? Ответ: нечто прекрасное и бесполезное

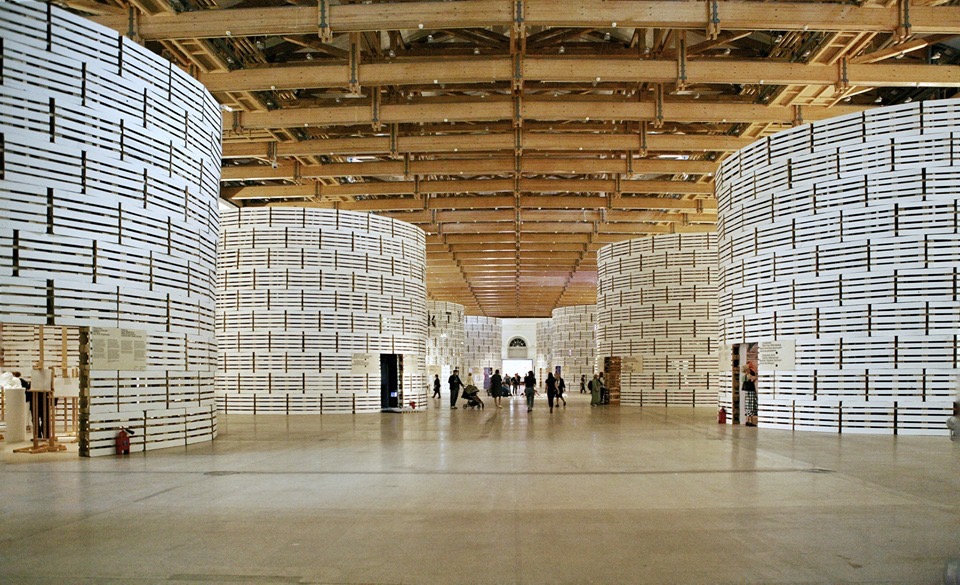

Вы не поверите, но самым большим камнем преткновения нашего импровизированного заседания жюри (которое тоже, конечно, проходило в зуме) стала она — самая первая в списке и самая «неархитектурная» номинация (в этом с ней может поспорить, пожалуй, только «промышленный дизайн»). Сорок пять минут обсуждения привели лишь к пониманию, что есть пять фактически равнозначных объектов: сразу два от петербургского бюро KATARSIS architects — символично сожженные в феврале мосты в Никола-Ленивце и вращающаяся триумфальная арка, установленная в Никольских торговых рядах; оформление выставки «Атлас творческих студий Москвы» в «Манеже» Юрия Аввакумова; ротонда памяти и славы в Красноярске Сергея Ковалевского и Вадима Марьясова и Стена-музей из «ящиков памяти» на Ольхоне от Владимира Кузьмина. Единственный критерий, с которым все согласились, — что искусство должно быть максимально нефункционально, — ставил под сомнение лишь донжоны из паллет Аввакумова, выстроенные все же не сами по себе, а для экспонирования других объектов. Однако даже на четыре первых места многоуважаемый куратор согласиться никак не мог: вот так сходу обесценивать премию, да еще в самом начале дискуссии… И мы отложили этот вопрос на потом, решив, что в конце станет яснее, каков будет расклад в остальных номинациях и сколько «спецпризов жюри» мы действительно сможем себе позволить.

Вопрос: мы выбираем яркий художественный жест или задаем новую планку качества? Ответ: судя по всему, и то, и другое

Дальнейшая дискуссия, впрочем, вызвала еще больше споров. Перепрыгнув от арт-объекта сразу к одной из главных номинаций — «Загородный дом», — жюри схлестнулось на тему того, должна ли премия поощрять контекстуальную архитектуру (такую, как дом в Ромашково Дениса Дементьева или усадьбу в Антоновке Романа Леонидова), выделять такие «вещи в себе», как D.O.M. + 125 M2 Сергея Наседкина или выбирать такие проекты, как дом в Лидово Тотана Кузембаева, вписанный в окружение подчеркнуто эпатажно? В итоге присудили два первых места: Тотану за вызов («это наша вилла Савой», — смеялись некоторые члены жюри), Дементьеву — за виртуозное обыгрывание рельефа. Примечательно, что оба объекта-победителя — собственные дома архитекторов, как и еще два проекта в этой номинации: модульный быстровозводимый SWIDOM Александра Порошкина (MAParchitects) и модульный же дом Наседкина (самый большой из линейки). То же самое можно сказать про лидеров этой номинации в два предыдущих года: дом Сергея Мишина в Вырице (2019) и дом в поселке «Кино» Сергея Колчина (2018). Впрочем, это закономерно: где, как не на собственной территории, экспериментировать с инновационными форматами, позволять себе артистичные, хотя местами и лишенные разумного объяснения высказывания или, напротив, демонстрировать оптимальное сочетание функциональности и авторского видения? Что же касается модульных домов, которые с каждым годом множатся, становятся все интереснее и в этот раз оказались в большинстве своем распознаны как «Малые объекты», то вместе с куратором Николаем Малининым мы решили, что быть по их душу новой номинации, поскольку корректно они сравнимы лишь между собой, а не с индивидуальными проектами полноценных домов или же банями и летними кухнями в «малой» весовой категории.

Замечательно однако, что оба модульных дома — Сергея Наседкина и Александра Порошкина — по-своему блистательные, исключать которые из списка лидеров жюри очень долго не соглашалось, — в итоге все же были отмечены: Ассоциация деревянного домостроения наградила Наседкина первой в истории премии имени и памяти Олега Паниткова, который в прошлом году скоропостижно ушел из жизни и как никто другой много сделал для развития деревянной архитектуры в России; а Swidom получил специальный приз компании Honka.

С «двойными стандартами» пришлось подходить и к еще одной важной номинации — «Общественные сооружения». Здесь мы выбрали абсолютно бесподобный дом-мастерскую Артема Никифорова — деревянное прочтение «каменного классицизма» — и в то же время своего рода деревянный хай-тек, спортивно-развлекательный центр у ТЦ «Мега» в Химках (MAParchitects + Alpbau): в общем-то традиционный, хотя и авангардно решенный объект с набором спортивных площадок настолько кардинально преобразует в лучшую сторону среду именно в этом месте, что его невозможно не отметить как тот самый образец для подражания. Кстати, это единственный случай, когда хотя бы один из победителей по версии жюри совпал с выбором народного голосования.

Вопрос: а что выбирает народ? Ответ: обычно что-то второе/третье, и это здорово

Например, в «Арт-объекте» в голосовании победила разноцветная скульптура «Юла» в арт-парке «Таврида» (самая «недеревянная»), в загородных домах — реконструкция дачи в Кратово Николая Лызлова и Евгении Микулиной (то есть даже, строго говоря, не вновь построенный объект, но зато из представленных самый «дачный»). В номинации «Дерево в отделке» народное признание вновь заслужил объект рядом с ТЦ «Мега» — общественный центр в Нижегородской области Алексея Пушкарева и Максима Тимофеева (все-таки политика «Меги», при всей монструозности их собственных объектов, создавать вокруг дружелюбную среду приносит свои плоды), в то время как жюри выбрало не трансформирующий окружение, а наоборот, максимально в него интегрированный «Горку-дом» Никиты Капитурова (Snegiri architects).

Мнения «народного большинства» и жюри разошлись даже в самой малочисленной номинации «Дизайн городской среды»: из трех проектов шорт-листа первые выбрали ландшафтный парк «Сокольская гора» в Бугульме («Проектная группа 8» + «ПАРК»), а жюри — площадку от бюро «Чехарда», которое раньше как раз побеждало только в зрительском голосовании. Однако это тот случай, когда, видимо, нельзя было и дальше игнорировать факт, что даже одна и та же, но виртуозно реализованная методика работы с деревом, как у «Чехарды», приводит к неизменно самобытному и образцовому результату.

Гораздо объяснимее разница в выборе, когда речь о номинациях с 7-ю претендентами — таких, как «Предметный дизайн» или «Малый объект». Тем более, что в обоих случаях победители народного голосования были и фаворитами жюри. Однако в «Предметном дизайне» «самурайский» складной светильник воронежца Антона Муковникова, лихо меняющий форму, по мнению жюри все же превзошел уютный и домашний «Светлячок» Анны Феоктистовой из Нижнего Новгорода. Характерно, впрочем, что в этой номинации очень часто побеждают именно светильники (хотя самый «архитектурный» объект в этом году — по всеобщему признанию, набор мебели U-set от Mera Makers): возможно, в силу самой интриги сочетания дерева и излучающего свет элемента.

Что касается «Малого объекта», то жюри выбрало еще один вариант «классики в дереве» — «Ротонду с мостиком» Антона Кочуркина; но если дом-мастерская «набран» из дешевой обрезной доски и маскируется под нечто более массивное и внушительное, то романтичная ротонда, составленная из деревянных ребер, нарочно теряет в весе, взлетая над поверхностью паркового пруда. Впрочем, лидер народного голосования — павильон летней кухни на Камчатке Сергея Гикало и Александра Купцова — тоже вне всяких сомнений победил достойно и заслуженно: по сравнению с виллой из того же комплекса, представленной в номинации «Загородный дом», обильно остекленный павильон с характерной медной кровлей еще органичнее вписывается в фантастические камчаткинские рельефы и пейзажи.

Вопрос: можно ли награждать одного и того же автора 10 раз? Ответ: да, если это Алексей Розенберг

Справедливости ради надо сказать, что в номинации «Интерьер» в этом году было много интересных работ и новых имен, начиная от победившего в зрительском голосовании микродома из морского контейнера Cargo-Modul Евгения Макаренко и Андриса Шнепс-Шнеппе, деревянного параметризма DA bureau и заканчивая заключенным в книжный стеллаж коворкингом AMD architects. Однако даже беглого взгляда на проекты Розенберга — что на первый «интерьерный конструктор», что на второй — достаточно, чтобы не осталось сомнений: они на голову выше остального. Алексея давно было бы пора проводить по некой параллельной, внеконкурсной программе — вот как на кинофестивалях показывают премьеры от признанных мэтров. Возможно, когда-нибудь формат премии позволит и это. А пока было решено отдать Розенбергу сразу два первых места за оба номинированных проекта — и довести, таким образом, количество его побед в АРХИWOOD до юбилейных 10. Как минимум — логичная точка (или точка с запятой).

Вопрос: что такое реставрация? Ответ: сохранение материального+ воссоздание нематериального+развитие

Если даже в сфере нового строительства за 10 лет существования премии по сути не выявилось четких критериев оценки, то что говорить о такой «живой» и многогранной категории, как реставрация. Хотя, если анализировать победителей этой номинации в последние годы, то очевидно универсальным считается подход Антона Мальцева и его компании «Нагель»: так, при реставрации терема в Асташово (победитель народного голосования и гран-при АРХИWOOD-2017) были не только воссозданы утраченные лестницы, изразцовые печи и лепнина, но и воспроизведены исторические технологии кладки и штукатурки, при этом интегрирована вся необходимая инфраструктура, чтобы терем в глуши костромских лесов функционировал как современный отель.

Тем удивительнее, что в этом году «Дом со Львом» в Саратовской области, в реставрации которого снова принимал участие Антон Мальцев, — постройка начала прошлого века с чудом сохранившимися росписями, превращенная в разноцветный музей-конфетку, — не выбрали ни жюри, на народ. И это несмотря на ту широкую огласку в сети, благодаря которой проект реставрации в принципе стал возможен!

Тем не менее, зрительские симпатии оказались отданы мосту на реке Тихманьге в Архангельской области, вся ценность которого — не в конструктиве, декоре или примененных технологиях; не в архитектурно-материальных категориях, а в значении для местных жителей: соединять одну деревню с другой и быть местом встречи и проведения праздников. На церемонии авторы рассказали, что жители уже посвящают мосту стихи.

Еще более интересный подход к реставрации и воссозданию предлагает третий проект шорт-листа — победитель по версии жюри (хотя придти к единому мнению удалось не сразу): ветхая часовня в Мурманской области была законсервирована с помощью геодезического купола, который одновременно обеспечивает вентиляцию воздуха и защищает деревянное строение от разрушения. Есть у купола и еще одна важная опция — возведение часовни в ранг ценного экспоната даже для случайного прохожего, который в обычной ситуации груду старых бревен скорее всего и не заметил бы. Учитывая, что инициаторы проекта планируют рано или поздно провести традиционную реставрацию и сейчас ищут средства — эта опция кажется ключевой. Пиар-компания развертывается пусть и не так широко, как у «Дома со Львом», но зато — исключительно архитектурными средствами. Сохранение и развитие, как сейчас любят говорить. Очень свежо — особенно на контрасте конструкций купола и часовни (при том, то и те, и другие — из дерева!).

Вопрос: и все-таки — что такое арт-объект? Ответ: это работа с временем и памятью

К номинации «Арт-объект» после нескольких часов дискуссий лично я вернулась с двумя сформированными мыслями. Первая — если и давать кому-то в этом году «Гран-при», то именно в этой категории. Вторая — надо все же попытаться выбрать одно первое место, а не три или пять. И поскольку в конце самой первой итерации обсуждения у нас все же наметился лидер — «Сожженный мост» от KATARSIS architects (как наименее функциональный объект в силу своего краткого и уже завершившегося существования), мое предложение присудить им «Гран-при» поддержали единогласно. Если говорить про прорывы 2020-го, то Петр Советников и Вера Степанская — определенно один из них, и отголоски той ритуальной прогулки по мостам — одновременно знакомства и прощания (первый случай такого тесного контакта с объектом масленичного сожжения в Никола-Ленивце), — и отблески того «большого огня», который угас через час, согревают их до сих пор: ребята продолжают получать награды за этот проект в разных конкурсах. Не исключено, что неожиданная реализация вращающей Триумфальной арки, которая была придумана ими для совершенно другого случая и в жизни оказалась даже лучше, чем на картинках, — последствия того «пожара».

Оставалось решить с первым местом. И я сейчас не претендую на озвучивание мнения всех членов жюри, но для меня выбор «Стены-музея» стал логичным противовесом «Мосту»: в то время как последний сгорает дотла, и от него остается только яркое воспоминание и переживание, «Ящики памяти», в которые любой местный житель или гость арт-резиденции может поместить свой собственный «экспонат» из найденных тут же останков рыбного завода — некогда главного предприятия Ольхона, — день за днем реконструируют, материализуют память об утраченном. Через художественную призму деревянного ящика извлеченные из пепелища воспоминания трансформируют прошлое, и настоящее, и будущее. «Может быть, это и есть Рай»1 ©.

1 Цитата их авторского описания «Стены-музея». Подробнее об арт-резиденциях и арт-инсталляциях на Ольхоне читайте в нашем новом ПР95