Образовательный комплекс «Точка будущего» в Иркутске

Посмотреть на то, какой должна быть современная школа, построенная не из соображений норм или экономики, а на благо детей и во имя их перспективного будущего, теперь нужно ехать не в Финляндию, а в Сибирь и на Дальний Восток. Первое подобное заведение, открывшееся осенью 2020 года в Иркутске, спроектировано силами датского бюро CEBRA и российского UNK Project, и это тот редкий случай, когда архитектура, образовательные и социальные задачи выступают единым фронтом.

Иркутск, Октябрьский АО

фото:

© «Точка будущего», UNK Project

проектирование:

2015

реализация:

2017-2019

20,9 га

общая площадь комплекса образовательных учреждений:

ок. 30000 м2

общая площадь поселковой зоны:

5459 м2

3500 м2 (20 домов по 175 м2)

площадь Центра социальной и психологической поддержки приемных семей:

209 м2

расчетное количество детей в школе:

1022 (сейчас — 670)

(стадия «П»): Юлий Борисов, Юлия Тряскина, Илья Волков, Татьяна Тряскина, Александр Цукерман (ГИП) / CEBRA (архитектурная концепция)

ландшафт:

Vega Landslab

От детского дома к школе XXI века

Инициаторами проекта стали два уроженца Иркутской области: Сергей Чемезов, глава ГК «Ростех» и благотворительного фонда «Новый дом», и Альберт Авдолян — бывший владелец Yota и нынешний хозяин «А-проперти» и других активов. Оба имеют бизнес-интересы не только в Сибири, но и в Якутии — именно поэтому было объявлено, что следующая «Точка будущего» появится в Якутске.

Впрочем, в далеком 2013 году оба думали прежде всего о проблемах Восточно-Сибирского региона: Иркутская область занимает одно из первых мест в стране по количеству детей, оставшихся без попечения родителей (около 16,5 тыс. человек). Поэтому первичным желанием было построить для них новый дом — отсюда и название благотворительного фонда. Однако «Умная школа» — компания, привлеченная для разработки образовательной модели будущего учреждения — предложила нечто более революционное и инновационное: образовательный комплекс с поселком для постоянного проживания семей с приемными детьми. «Такая модель жизнеустройства приемных детей реализована впервые в мире, — рассказывает руководитель «Умной школы» Марк Сартан. — Есть, конечно, отдельные поселки для подобных семей; есть поселки с собственными школами. Но чтобы дети из приемных семей при этом перемешивались с обычными — исключительно наша уникальная идея». «Создание современного образовательного центра, где дети из приемных семей смогут познавать мир, учиться и готовиться к взрослой жизни на равных со своими сверстниками, станет важным шагом в решении проблем региона», — поясняет генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов.

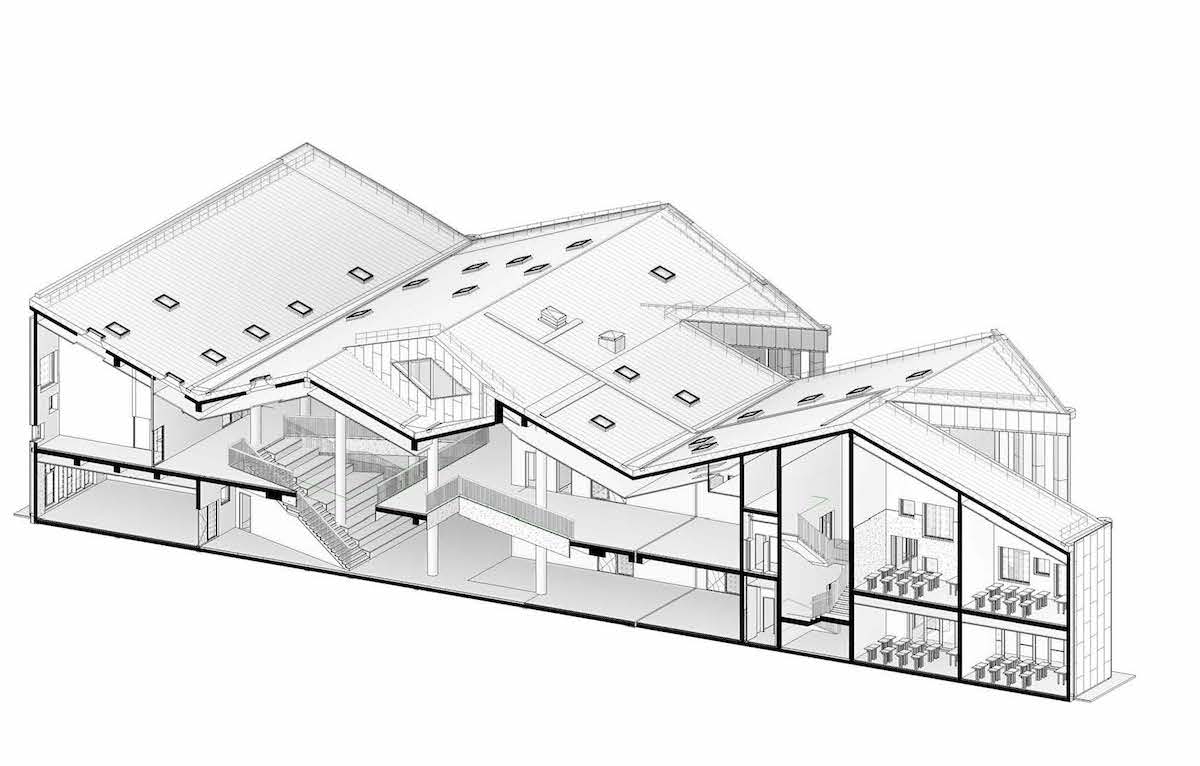

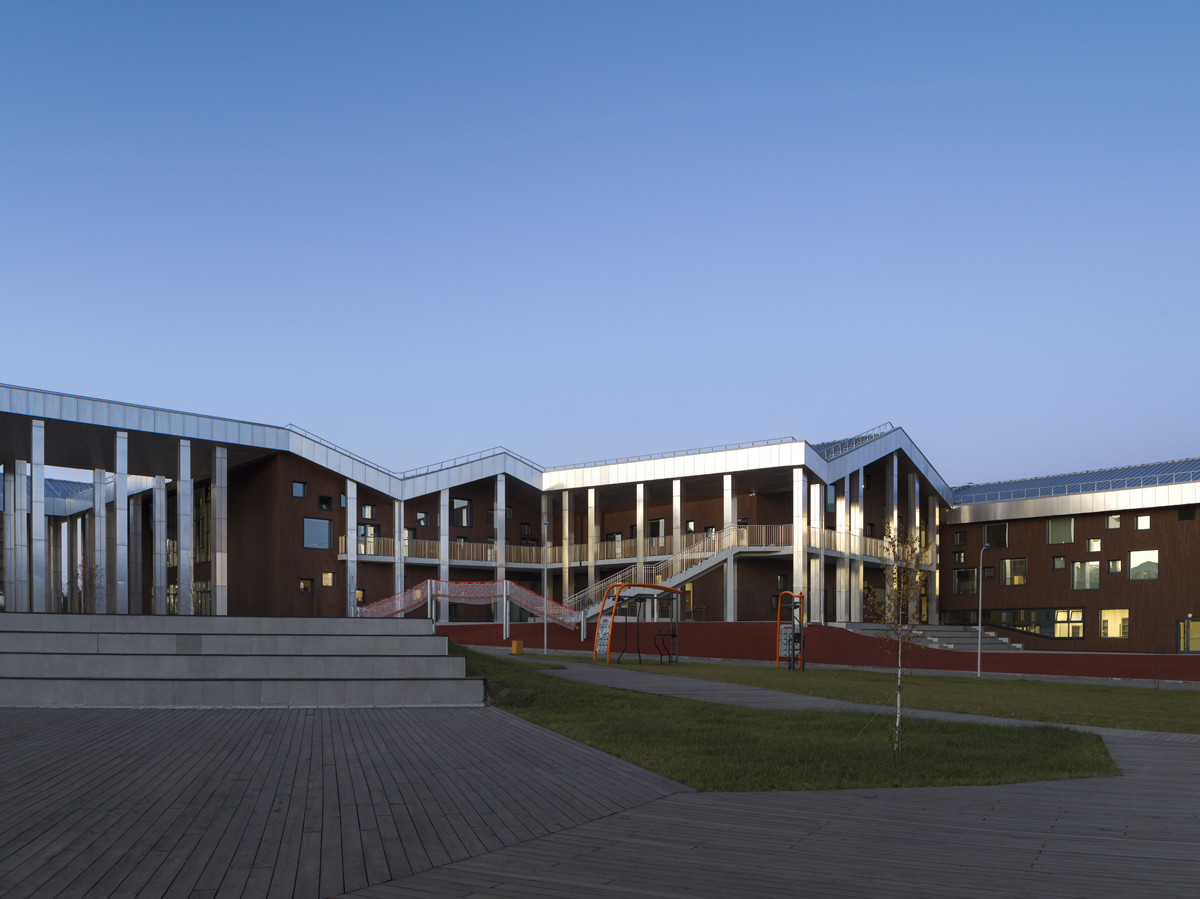

Архитектура, предложенная консорциумом CEBRA+UNK Project, чей проект был выбран в результате международного конкурса, поддерживает эту идею: шесть корпусов школы представляют собой будто множество отдельных двухэтажных «домиков» (характерный для здешних мест морфотип и излюбленный прием датчан). Разные по форме, с нерегулярно расположенными окнами, с чередованием деревянных и металлических фактур на фасадах, они, тем не менее, соединены теплыми переходами (автономен только корпус детского сада) и накрыты единой, хоть и изрезанной, кровлей — как если бы абсолютно непохожие друг на друга дети — а именно таких здесь и собрали под одной крышей — встали в хоровод и крепко взялись за руки.

Этот «хоровод» обволакивает, порождает чувство безопасности и включенности в процесс абсолютно наравне с остальными «участниками». Тонкие колонны, облицованные алюминиевыми панелями с легким серебристым блеском, создают как будто бы одно защитное «кольцо» в переносном и буквальном смысле (перемещаться под образовавшимися по периметру галереями в непогоду гораздо комфортнее) — но при этом проницаемое и в любой момент «прорываемое»: как только ребенок будет готов, он сможет покинуть уютную школьную среду и выйти в открытый мир.

От адаптации к созиданию

На инклюзивности уникальные свойства «Точки будущего» только начинаются. Например, обучение в школе бесплатно для всех, и набор происходит в порядке живой очереди, без вступительных испытаний; преференции — только приемным семьям: детей из таких семей сейчас здесь чуть больше 100. При этом социальная адаптация сирот за счет взаимодействия с ровесниками с разным бэкграундом — лишь одна из задач, которую ставили перед собой разработчики концепции комплекса. «Наша образовательная модель идет дальше финской, — рассказывает Марк Сартан. — Та ограничивается фактически социализацией, а мы не просто помогаем вписаться в общество — этого уже недостаточно, — но учим созидать». «Наша задача — помочь ребенку с непростой судьбой с помощью профессиональных педагогов и наставников осознать себя, определить свою личную жизненную траекторию и вырасти сильной, уверенной в себе личностью», — со своей стороны подтверждает Альберт Авдолян.

В том, как это находит отражение в планировочных решениях, архитектор Юлий Борисов (UNK Project) проводит аналогию с офисами: если в советское время они представляли собой длинные коридоры с дверями в клетушки-кабинеты, обитатели которых после выполнения задания бежали с отчетом к начальнику в другой конец коридора, то сейчас — особенно у динамично развивающихся компаний — офисы представляют собой открытые пространства без перегородок. «Это позволяет людям мобильнее решать свои задачи, быстрее обмениваться мнениями: все процессы становятся эффективнее, а компания – более конкурентоспособной, — объясняет Борисов. — В школе то же самое: дети взаимодействуют не только с учителем-”начальником”, но и между собой, не сидят стационарно за партами, а объединяются в команды для решения конкретных задач. В каком-то смысле общественные пространства становятся, может быть, более важными, чем классы: они легче приспосабливаются под разные активности. Мы много ездили по европейским школам и видели, что именно там ученики сидят и делают домашние задания, творческие и научные проекты. Поэтому в “Точке будущего” несколько больших холлов с амфитеатрами. И такие пространства нужнее, чем обычные рекреации для бега наперегонки, — коридоры нужно превращать в функциональные рабочие места».

Так, в каждом корпусе есть просторный атриум: здесь не только проводят уроки и лекции, но и отдыхают на переменах — болтают, поют и танцуют под караоке. В таких же открытых пространствах проводятся «мозговые штурмы» по проектным студиям: начиная со старшей школы (с 7 класса) у каждого ученика есть свой тьютор, с помощью которого он готовит тот или иной проект.

«Проектное обучение само по себе не новость, — объясняют специалисты «Умной школы». — Но у нас оно заточено не столько на некий продукт, сколько на изменение себя самого и окружающей действительности. Что вы хотите изменить в себе? Это первый вопрос, который мы задаем нашим детям». И ключевой идеей на пути к осознанию этого оказывается ответственное распоряжение пространством. Недаром здесь все максимально прозрачно и все твои действия как на ладони: огромное число стеклянных поверхностей — разновеликие окна, чтобы в любое время года было достаточно света, зенитные фонари, панорамные стены в классах, помещениях детского сада и даже учительских делают образовательную среду еще более однородной и проницаемой. При необходимости окна можно закрыть ролл-шторами, для уединения идеально подходят небольшие звукоизолированные «домики»-диваны, свободно расставленные во всех общественных пространствах. Но зато прозрачные стены приучают к открытости и честности — и совсем не отвлекают от занятий, как может показаться (проверено на практике).

Окно как аллегория

Основную часть фасадов заняли витражи. Причем высота некоторых из них — 11 м. Реализовать данное решение, повысив жесткость конструкций, удалось за счет применения сборных стоек. Для панорамного остекления фасада применили стоечно-ригельную систему ALT F50 VL от «АЛЮТЕХ». Основным эстетическим отличием данного решения является отсутствие прижимных профилей и декоративных крышек по горизонтальной плоскости фасада. Вместо них применен атмосферостойкий герметик формирующий структурный шов. Система ALT F50 VL позволила с точностью реализовать задумку архитекторов — создать гармоничное пространство без глухих стен, наполнить учебные классы, холлы, атриумы и амфитеатры образовательного комплекса солнцем.

Квадратные окна разного размера, расположенные на разной высоте, также стали отличительной чертой «Точки будущего». Такое решение было выбрано архитекторами не случайно: придя в школу совсем маленькими, дети постепенно взрослеют, меняют свои взгляды на окружающий мир, условно говоря, «вырастают» до новых окон. При этом благодаря высоким прочностным характеристикам алюминиевых профилей удалось реализовать глухие панорамные окна впечатляющих параметров. Размер некоторых — 2 × 2 м, вес установленных стеклопакетов — 240 кг. Интересно, что окна дополнили не только фасады объекта, но и его крышу.

.jpg)

На двускатной кровле размещено 118 световых окон, изготовленных на основании стоечно-ригельной системы ALT F50 от «АЛЮТЕХ». Данное решение помогло повысить естественную инсоляцию помещений. Еще одна приметная особенность образовательного кластера — панорамные входные двери, встроенные в витражные конструкции на первых этажах зданий. Они, равно как и окна, обеспечивают приток солнечного света, визуально расширяют пространство. Чтобы при такой внушительной площади остекления в помещениях комплекса «Точка будущего» было тепло даже холодной иркутской зимой, окна были выполнены из алюминиевых профилей ALT W72 с терморазрывом. Наличие полиамидного термомоста и вспененного уплотнителя значительно улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций. Значение приведенного сопротивления теплопередачи R0 = более 0,8 м2 ·°C/ Вт. При этом по воздухо- и водонепроницаемости окна «АЛЮТЕХ» соответствуют самым строгим нормативам, предъявляемым при строительстве подобных зданий. Что касается фасадов, то они тоже отлично сохраняют тепло. Значение приведенного сопротивления теплопередачи R0 = около 1 м2 ·°C/ Вт. Чтобы сохранить гармоничный скандинавский образ архитектурного объекта, алюминиевые профили были окрашены с наружной стороны в графитовый цвет, а с внутренней — декорированы под орех. Они идеально сочетаются со стальными минималистичными колоннами и деревянными панелями на фасадах.

Модульные парты, образующие практически неограниченное число комбинаций, с одной стороны, стимулируют объединяться в группы, а с другой — обеспечивают равноудаленную расстановку от учителя («У нас тут нет “камчатки», — с гордостью говорят педагоги). Спуститься в раздевалку возле залов в спортивном блоке с площадками для баскетбола, футбола, волейбола и двумя бассейнами можно по обычной лестнице — а можно по гигантской надувной горке (а подняться обратно по канатам или по стене-скалодрому).

Таким образом, пространство школы становится своего рода симулятором внешнего мира, и если ребенок научится им распоряжаться и добиваться с его помощью определенных результатов (то есть делать осознанный выбор), то и в реальности сможет проявить себя проактивной и креативной личностью. Недаром первые две недели в школе проходили без уроков: дети знакомились со своим новым «домом». А звонков между уроками здесь нет до сих пор: получился отличный тренажер по тайм-менеджменту. Отсутствие всяких ограничений, как известно, заставляет рано или поздно научиться ставить правильные рамки и цели самостоятельно, и результат получается качественно иным, чем если бы их ставил кто-то «сверху».

Школа как ресурс

Во время экскурсии на открытии «Точки будущего» чаще других, пожалуй, звучало слово «ресурс». Потому что ресурсы у комплекса действительно исключительные. Во-первых, для местных приемных семей: многие и раньше были готовы усыновлять детей, однако тех самых ресурсов у них было недостаточно. Теперь же вместе с обучением своих воспитанников в потенциально лучшей школе России они могут получить: современное комфортное и полностью готовое жилье (съемки заселения в эти новые дома напомнили финал программы «Квартирный вопрос» — столько же удивления и восторга); трудоустройство в образовательном комплексе (глава самой большой семьи с 11 детьми с момента переезда работает в школе охранником) и бесплатный доступ к услугам специально созданного на территории поселка Центра поддержки: здесь есть логопеды, дефектологи, юристы, социальные работники и психологи — специалистов, которых и в большом городе бывает не так просто найти.

Во-вторых, в комплексе создана новая для России образовательная система: вместо обучения предметам в соответствии со школьной программой, в «Точке будущего» используется индивидуальный подход к каждому ученику с учетом его интересов и потребностей. С 2018 года около 600 педагогов Иркутской области прошли специальные курсы (по количеству часов равносильные еще одному полноценному образованию), и на сегодняшний момент порядка 100 специалистов — из тех, что показали наилучшие результаты, — вместе с разработчиками концепции жизненного проектирования подготовили свои учебные программы и теперь работают в центре. Остальные же применяют полученные знания навыки в других школах области. «Мы планируем приглашать учителей со всей страны: устраивать экскурсии, лекции, курсы повышения квалификации, — рассказывает Марк Сартан. — Наша задача — повысить уровень образования как минимум в регионе, как максимум — стать всероссийским ресурсным центром».

По его словам, «Точка будущего» должна выступить ключевым драйвером (и опять же ресурсом!) развития региона: «У нас нет задачи отобрать детей получше, накачать посильнее и забросить повыше на следующую ступень образования. Мы будем работать со всеми, кто придет в школу. Выпускники “Точки будущего” должны будут получать высшее образование в первую очередь в регионе: мы взаимодействуем с местными вузами и предприятиями, и наш “лифт” будет работать на на верхние профессиональные этажи региона, а не вовне». То есть «Точка будущего» — это способ Сибири и, шире, Дальнего Востока бороться за человеческий капитал: сначала его генерируя, а затем стимулируя здесь остаться (в том числе за счет связки с предприятиями инициаторов и учредителей школы, которые надеются, что в дальнейшем успешные выпускники помогут им поддерживать «альма матер», обеспечивая одновременно ее доступность и эксклюзивность).

И в-третьих, в России уж точно, а возможно и в мире нет такой высококлассно оборудованной школы. Сложно придумать что-то, чего здесь нет: физические и химические лаборатории, музыкальные и медиа-студии, спортивные и танцевальные залы, оранжерея с гидро- и аэропоникой, типография и киномонтажная, огромная библиотека, художественные и ремесленные мастерские, в которых учат делать электрическую разводку и собирать гипсокартонные перегородки (не говоря уже про керамику, шитье, слесарное дело и робототехнику). Все кабинеты разные и не похожи один на другой («как не похожи друг на друга наши дети», комментируют педагоги). По мере перемещения от детского сада к корпусу старшей школы пространства тоже как будто «растут» и становятся шире и просторнее. Отдельного упоминания заслуживает нейминг корпусов и помещений, совместно придуманный педагогами: от «Воздуха» (корпус младшей школы), «Космоса» и «Телепорта» до «Энергии» и «Огня» (спортивный блок).

Уроки, впрочем, можно проводить и во дворе: рядом с каждым корпусом есть подобия амфитеатров и элементы игровых комлексов, а 10 абсолютно разных тематических площадок, специально спроектированных Агентством развития территорий «Градостроительная школа» и компанией «Палп-Норд», можно считать самостоятельным обучающим и развивающим пространством.

Это здание, которое всем своим устройством учит одновременно интегрированности и свободе, свои оснащением — гибкости и адаптивности, расположением функциональных зон — активности и креативности. Это здание, способное заменить (и должное заменить) детям целый мир. И такой мощный средовой, пространственный и культурно-образовательный ресурс рано или поздно породит не менее мощный ресурс человеческий — в это здесь верится безоговорочно.

Подготовила Юлия Шишалова