Показательные выступления: мультимедиатехнологии в музейном дизайне

Что сегодня понимается под «новыми медиа» в отношении проектирования выставок и впечатлений? Какие мультимедийные решения используются в создании экспозиционно-выставочного проекта и какую функцию при этом выполняют? Когда уместно использование цифровых технологий — а когда, наоборот, неуместно? Чтобы поговорить об альтернативных способах коммуникации в музейных пространствах, наш партнер, компания ARS NOVA, организовала встречу с ведущими кураторами, художниками, архитекторами и креативными директорами медиастудий.

We are not enthusiastic about technology, but about what we can do with it.

Герфрид Стокер, креативный директор европейского центра медиаискусства Ars Electronica

По материалам дискуссии 20.04.2021 в Клубе АРХ Москва

Участники: Дмитрий Ликин, сооснователь бюро Wowhaus, художественный куратор научной экспозиции музея науки Политех; Иван Нефедкин, креативный директор студии Radugadesign; Борис Кислицин, сооснователь и креативный директор студии Pitch; Леван Келенджеридзе, креативный директор студии Medium; Ян Визинберг, партнер и креативный директор студии Lorem Ipsum; Анна Титовец, куратор Музея криптографии, медиахудожник, сооснователь фестиваля Plums Fest; Вадим Эпштейн, медиахудожник, основатель студии in[visible]; Наталья Масталерж, архитектор, партнер бюро Nowadays Office; Арсений Крюков, ARS NOVA; Юлия Шишалова, «Проект Россия»

Место встречи виртуального и физического

Как справедливо заметил Арсений Крюков из компании ARS NOVA, сегодня выставочно-экспозиционное пространство — это место соприкосновения цифрового и реального: если раньше медиахудожники создавали свои произведения как автономный контент для показа, то сегодня они все активнее интегрируются именно в выставочную среду, превращая в мультимедийный объект саму ее инфраструктуру. Так что затеянный разговор об уместности/необходимости подобных технологий свелся фактически к выделению их основных — и иногда неочевидных — ролей при взаимодействии с экспонатами, зрителями и самими музейными институциями.

«Виртуальные двойники»

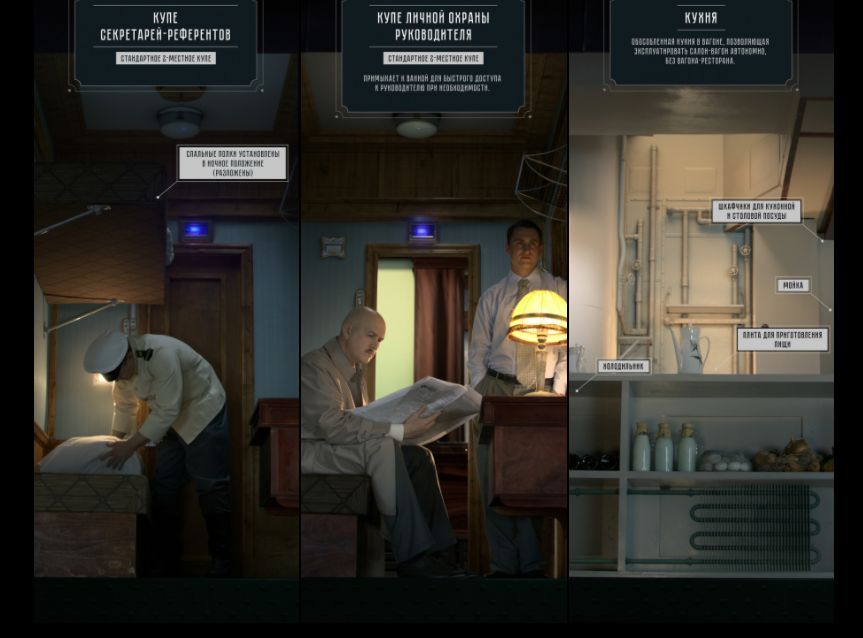

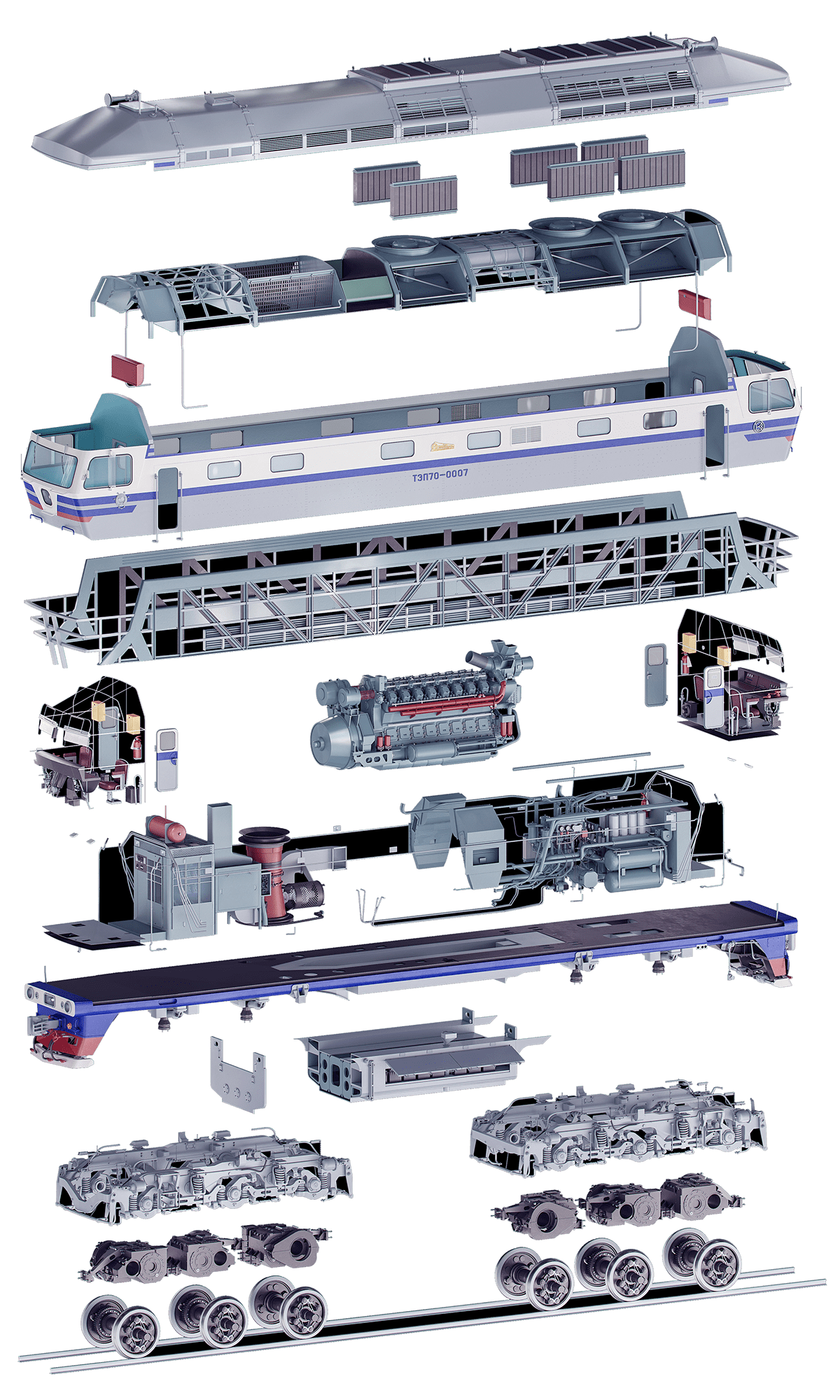

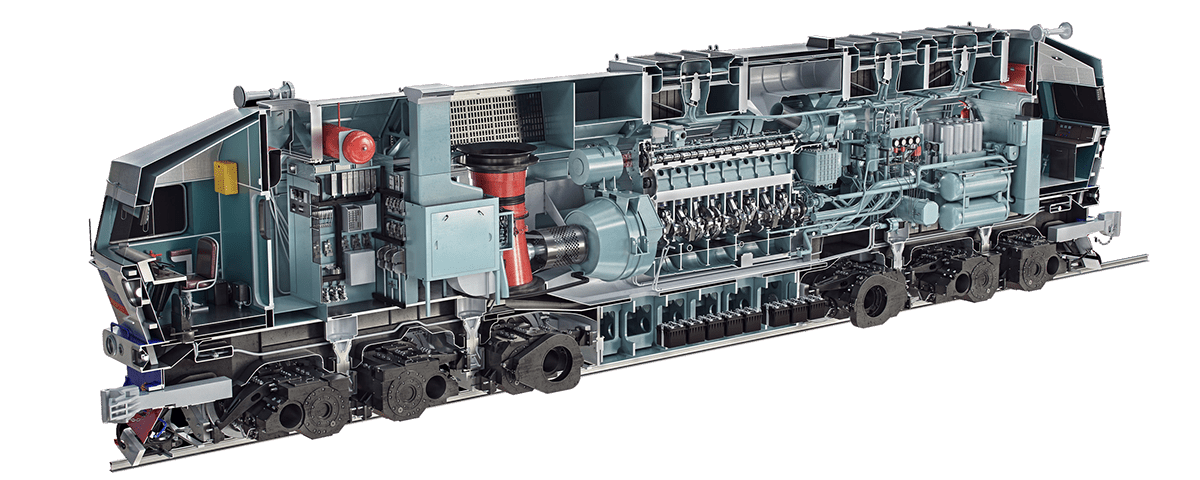

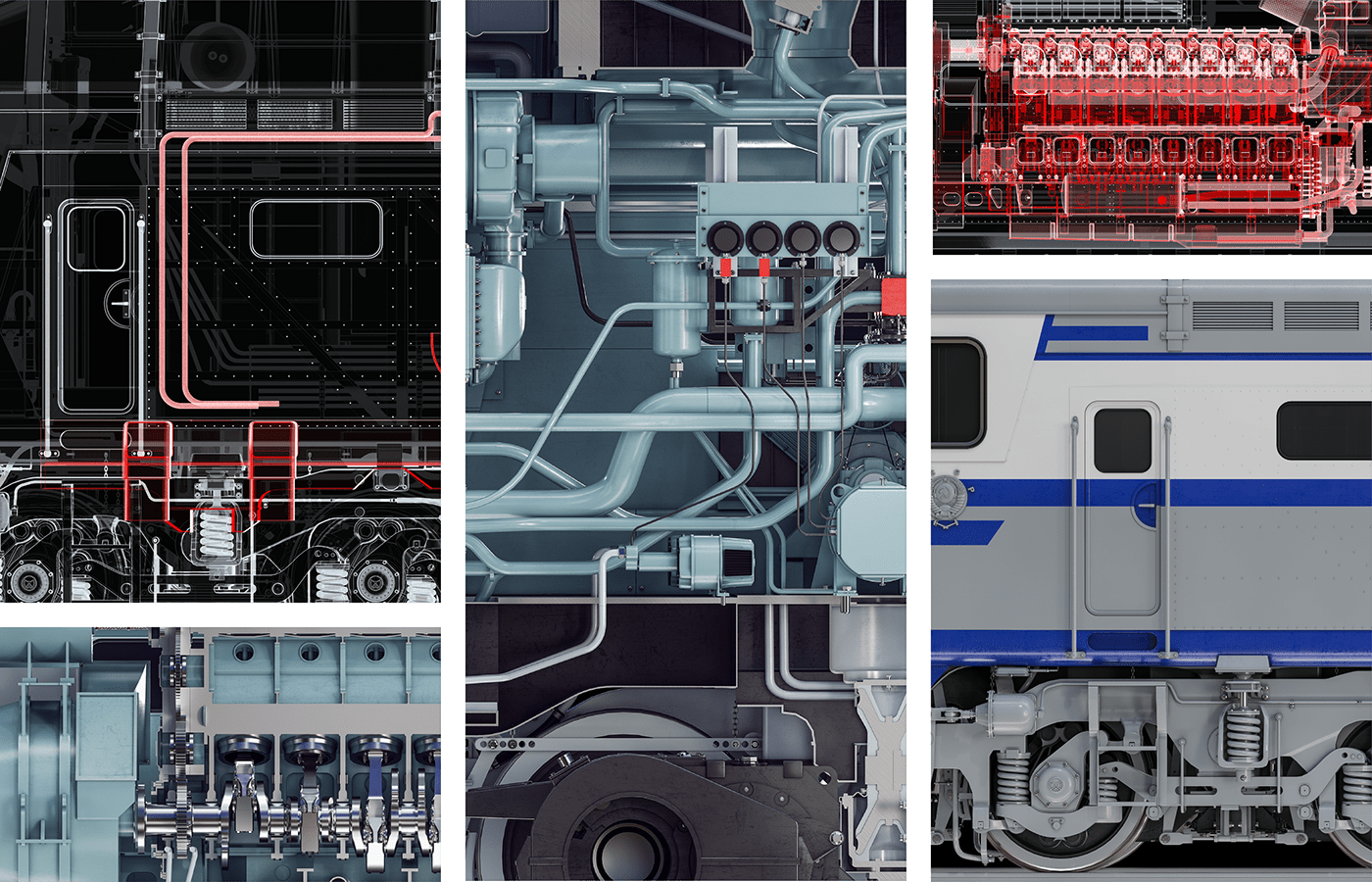

На примере экспозиции Музея железных дорог России в Санкт-Петербурге, где студия Pitch спроектировала, построила и пуско-наладила комплекс из 34 мультимедийных инсталляций, ее креативный директор Борис Кислицин показал, как с помощью мультимедиа удалось в одном случае воссоздать утраченные технологии, а в другом — сделать эффектный экспонат без дорогостоящей реставрации. ТЭП70 — пассажирский односекционный магистральный тепловоз с электрической передачей. Легкий на разгон, очень динамичный (конструкционная скорость 160 км/ч), плавный и мягкий на ходу, с просторной кабиной и впервые оборудованный электро-пневматическими тормозами, этот тепловоз выпускался с 1973 по 2006 год и во многом опередил мировые аналоги. А ТЭП70–0007 — единственный сохранившийся тепловоз ТЭП70 первого типа — это памятник инженерной мысли и гордость коллекции музея железных дорог России. Вот только достался он музею в ужасном полусгнившем состоянии. Поэтому, несмотря на то что никаких инженерных чертежей не сохранилось, специалисты студии Pitch взялись за реверс-инжиниринг, пообщались с машинистами и ремонтниками тепловоза и в итоге восстановили и смоделировали практически весь набор узлов и даже записали звуки, сопровождающие их работу. За полтора года исследований и экспериментов была спроектирована мультимедийная кинетическая инсталляция: «Мы создали и анимировали 3D-модель устройства тепловоза, вся техническая документация к которому была утерянной», — рассказал Борис.

Следующая история из этого музея — про роскошный бронированный вагон системы Полонсо, который возил высокопоставленных чиновников: сначала царских, потом советских. Загвоздка было в том, что реставрационные работы для него оценили в 50 миллионов рублей. Так что воссоздавать интерьер решили при помощи схожего с предыдущим технического решения, средствами компьютерной графики. Для этого по серийному номеру вагона определили, что на нем ездил Молотов, когда, куда и с кем он мог ездить. На основе этого был написан сценарий. Вдоль вагона проложили трек, по которому автоматически перемещается тележка с установленным на ней 5-метровым экраном, на котором посетитель может видеть интерьеры и происходящее в вагоне. Подобрали актеров, сшили для них костюмы, пригласили съемочную группу. В здании музея вагон Полонсо отогнали, построили на его месте декорацию: вагон без передней стенки с «хромакейным» задником и динамической подсветкой, имитирующей движение фонарей за окнами мчащегося ночью вагона. Затем провели съемки с камеры, установленной на тележке, — в один дубль, без монтажных стыков. После этого интерьеры были добавлены в компьютерной графике.

«Результат обошелся в разы дешевле, чем если бы заказчик сделал реставрацию, к тому же он намного эффектнее: это одна из главных инсталляций в музее железных дорог России, неизменно привлекающая внимание посетителей»,— резюмировал Кислицин. Таким образом, по мнению Бориса, мультимедиа-технологии часто способны не только сэкономить бюджет, но и стать главной «фишкой» экспозиции, на которую приходят посмотреть специально.

Эти слова подтверждает тот факт, что инсталляции музея получили престижные международные награды, а сам музей намного превзошел ожидаемые цифры по посещаемости, став одним из самых популярных музеев Санкт-Петербурга. И это же приводит нас к тому, что при проектировании и реализации проектов должны использоваться профессиональные решения и оборудование. «Возьмем такую простую вещь, как кнопка. Обычная кнопка рассчитана на примерно 5 тысяч циклов нажатия, — пояснил Борис. — Так что если бы мы использовали такую, то в первые же месяцы были бы вынуждены поменять ее несколько раз. И так во всем — не говоря уже о том, что использование бытового оборудования не предполагает музейной автоматизации».

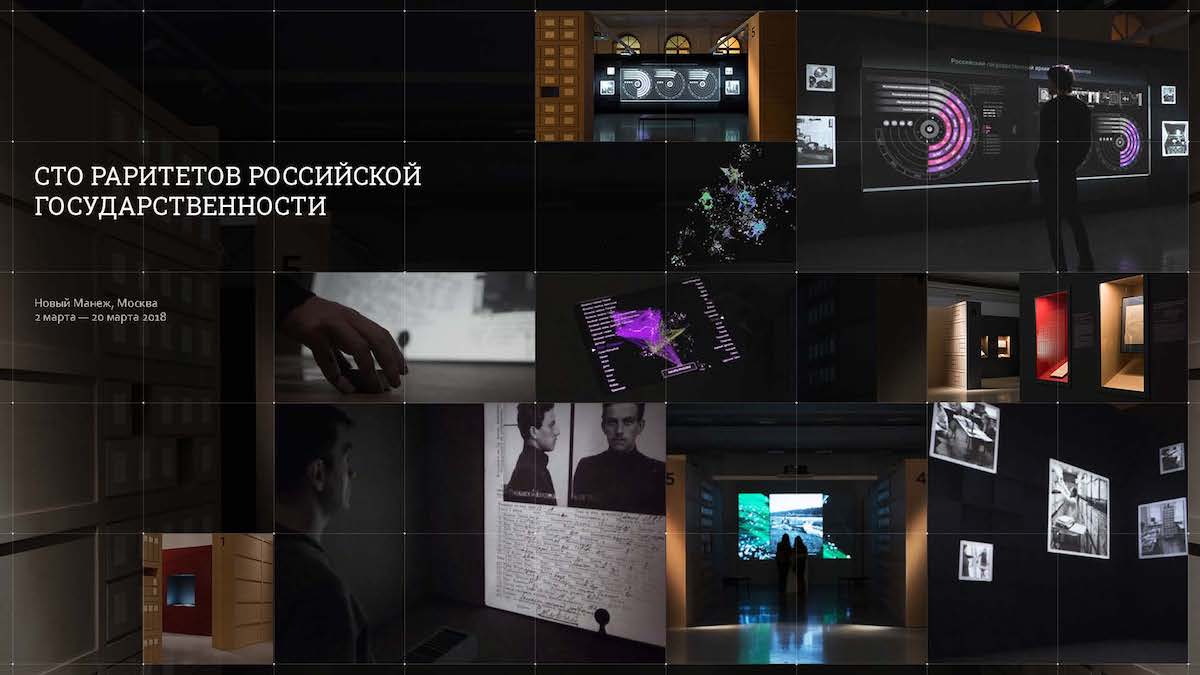

У Левана Келенджеридзе несколько иной опыт: его студия Medium много работает с историко-документальными выставками, и в этом случае «мультимедийные технологии — единственный способ донесения до посетителей той информации, которую кураторы задумали внедрить в тело экспозиции». Так было с выставкой «100 раритетов российской государственности», дизайн которой разработало бюро Nowadays Office: «Из огромного количества архивов со всей России были собраны редчайшие экспонаты, — рассказал Леван. — И их надо было каким-то образом экспонировать. Эту задачу решала технология дополненной реальности: на книжный разворот проецировалось изображение, и страницы будто сами перелистывались». «Помимо показа исторических документов нужно было рассказать о том, как работает государственный архив сегодня, — добавила архитектор проекта Наталья Масталерж. — Так что здесь использование мультимедиа было очень уместным». Инсталляция была интерактивной: посетитель мог выбрать на планшете два произвольных тега из предложенных, система запускала определенный алгоритм обработки загруженных в нее 15 тысяч фотографий царской семьи, сортировала и выдавала ту или иную фотоисторию. «Это хороший пример того, как можно из довольно скучного контента сделать что-то интересное», — резюмировал Леван.

Дополнение реальности и оживление экспонатов

Очевидное поле применения мультимедиа — раскрытие дополнительных слоев экспоната. Иногда без цифровых технологий это буквально не представляется возможным — как в случае создания музея Парка Горького на площади в 55 квадратных метров. «Запечатлеть всю историю, показать накопленные артефакты, передать дух места — и все это в двух крошечных залах. Вариантов обойтись без мультимедиа просто не было», — прокомментировал Леван Келенджеридзе.

С нестандартной задачей, хотя и в другом смысле, столкнулся медиахудожник Вадим Эпштейн: с помощью технологии видеомэппинга ему и его команде предстояло «перезагрузить» макет Сталинградской битвы, созданный в 1970-х годах, — центральный объект музея-панорамы в Волгограде. «Пытаясь представлять собой историческое свидетельство и воспроизводя макет несуществующего разрушенного города, макет за 50 лет сам по себе стал архивным объектом, — рассказал Вадим. — Размером 11 с лишним на 4,5 метра, выполненный с советской дотошностью и точностью, с серой матовой ровной фактурой, он стал идеальной поверхностью для проекции. С одной стороны, таким образом мы проиллюстрировали основной вектор музея — военную историю. А с другой, работали непосредственно с историей этого макета, самоценного самого по себе».

Технология видеомэппинга на макете сейчас встречается довольно часто. Иван Нефедкин, креативный директор студии Radugadesign, рассказал о подобном кейсе для постоянной экспозиции музея «Новый Иерусалим», дизайн которой делали Агния Стерлигова и Сергей Чобан. Здесь проекционный макет добавляли к уже существующей мультимедийной стене, и вместе они заработали иначе, чем по отдельности, формируя еще более сложный и многослойный нарратив. В этой же экспозиции использованы и другие приемы дополнения реальности — например, голограмма кареты патриарха Никона.

Медиаконтент студии Radugadesign для постоянной экспозиции музея «Новый Иерусалим»

Студия Radugadesign в Третьяковке: выставка к юбилею Василия Кандинского включала два главных шедевра художника — «Композиции VI» и «Композиции VII», и студия взялась за визуализацию истории создания обеих композиций, в наглядной форме раскрыв особенности творческого метода и показав процесс создания шедевров

Еще одна любопытная работа Вадима Эпштейна делалась для выставки «Русская сказка» в Новой Третьяковке: кураторы поставили перед художником задачу анимировать картину Васнецова «Баба Яга», где ведьма летит на ступе вдоль леса и лес при этом выступает самостоятельным персонажем, который требовалось оживить. И оказалось, что обычного анимированного движения недостаточно, нужный художественный эффект не достигался. Пришлось применить одновременно несколько разных приемов: один отвечал за свет, другой за движение, третий — за раскрашивание меняющегося пейзажа, чтобы превратить его условно-усредненный васнецовский лес со всех картин сразу, и т. д.

Креативный директор студии Lorem Ipsum Ян Визинберг, воспринимая создание экспозиций как рассказывание историй, считает, что мультимедиа — это новый вид нарративного искусства, совмещающий достоинства всех прочих. «К сожалению, от посещения большинства экспозиций у меня не складывается тот эмоциональный драматургический опыт, который получаешь, например, от фильмов, — поделился Ян. — Мне кажется, мы пока еще в начале пути поиска того языка, на котором можно было бы рассказывать истории о пространстве и использовать его возможности: заставлять реагировать, стоять или двигаться, смотреть или пропускать. Но ведь и кино, пока не изобрели монтаж, состояло из драматургически не связанного набора объектов. Сейчас это синтетический вид искусства, который в себя вобрал и литературу, и музыку, и театр и стал единым организмом. Точно так же мы рано или поздно научимся рассказывать пространственные истории». С его точки зрения, мультимедиа в этом случае должны работать прежде всего над целостностью всего произведения, собирать экспозицию воедино. Поэтому этот слой должен быть практически невидимым: «Как в кино: по-настоящему талантливая операторская и режиссерская работа не обращает на себя внимания и не отвлекает от основной истории».

Для аэропорта Платов студия Lorem Ipsum разработала целый ряд медиаинсталляций, связанных с историей казачества. Одна из них в интерактивной форме знакомит с национальными костюмами, другая анимировала батальное полотно, а для создания третьей — «кольца» со скачущими всадниками — действительно пришлось снимать настоящее кино

Для учебно-экспозиционного проекта «История образования в России», инициированного Еврейским музеем и центром толерантности, Lorem Ipsum сняла даже не кино, а целый сериал с Алексеем Серебряковым и Юлией Пересильд в главных ролях, которые перевоплощались то в царствующих особ Хазарского каганата, то в представителей творческой интеллигенции Серебряного века

А если экспонатов нет?

Еще недавно подобное было сложно себе представить. Однако сегодня музейные институции могут возникать не то что не имея коллекции (это как раз распространенная ситуация для частных музеев и фондов: когда собрание формируется постепенно, в том числе и в процессе активной выставочной деятельности), но даже без каких бы то ни было физических артефактов. А уж мифы, генерирующиеся в процессе поиска локальной идентичности, часто возникают и вовсе в чистом поле. Типичный случай — новый аэропорт Гагарин, построенный рядом с Саратовом: «Этот проект начинался с большой идеи, — вспоминал Арсений Крюков, непосредственный его участник, — что же случилось с сознанием людей после приземления Гагарина в Саратовской области, где возник аэропорт? Размышления на эту тему сопровождают пассажира от привокзальной площади до выхода на посадку. И первое погружение — архитектурное: как раз на площади по концепции бюро Nowadays появилась аллегория капсулы и высокая 20-метровая стела с аэродинамическим фасадом». А вот внутри тема поддержана уже мультимедийными средствами и контентом, разработкой которого занималась студия Radugadesign: «Чтобы рассказать, как фигура Гагарина и путешествие человека в космос повлияли на культуру, мы вдохновлялись русским авангардом и космизмом», — пояснил Иван Нефедкин. На нескольких мультимедийных столах и экранах был запрограммирован специально разработанный контент: получилась та самая экспозиция без экспонатов.

Технологии пришли на выручку и тогда, когда на выставку работ Бориса Кустодиева не приехала центральная для одного из залов картина — портрет жены художника. Архитекторы Nowadays вышли из положения, повесив на ее место легкую полупрозрачную штору, на которую проецировалась цифровая версия картины.

Совсем в ином ракурсе предстает вопрос про отсутствие экспонатов, когда речь идет о музее, репрезентирующем настолько эфемерные концепции, что оттолкнуться от какого бы то ни было предмета нельзя в принципе. Таков готовящийся к открытию Музей криптографии (дизайн экспозиции — Агния Стерлигова, PLANET 9), о котором рассказала его куратор Анна Титовец. «Отсутствие коллекции как таковой во многом повлияло на методологию подхода к созданию посетительского опыта и концепции экспозиции в целом. С внедрением возможностей цифровых технологий в музеи завязалась постоянная борьба между политикой смысла и политикой аффекта. Мы флуктуируем между тем, чтобы, с одной стороны, развлечь посетителя, а с другой — передать ему научное знание так, чтобы оно было ему интересно, понятно и доступно». При этом если гость увидит просто гигантское количество плазм с контентом, который он мог бы загрузить в простом браузере, непонятно, зачем ему вообще приходить в музей. «Посетительский опыт должен быть выстроен таким образом, чтобы это была некая иммерсивная и перформативная инсталляция, местами направленная на передачу концентрирован-ного научного знания, местами — наоборот, нацеленная на расслабление мозга и т. д.», — считает Анна. Раньше она работала с фестивалем Ars Electronica и уже сталкивалась с задачей выстраивания экспозиции, имея порядка 150 сложных технологических работ. «Отвечая на вопрос, когда нужно и можно использовать мультимедиа, я скажу, что всегда, когда можно их не использовать, — лучше этого не делать».

В том же Музее криптографии сосредоточение и плотность мультимедийных технологий уменьшается от этажа к этажу, от современности к глубине веков: повествование здесь выстроено сверху вниз и в обратном хронологическом порядке. Последний подвальный зал — зал протокриптографии — максимально аналоговый и сделан в стилистике археологических раскопок. А там, где без экранов совсем не обойтись, используется технология E-ink, как в электронных книгах, когда монитор мимикрирует под бумагу. Анна искренне убеждена, что «невозможно постоянно находиться в мультимедиаполе — это очень утомительно».

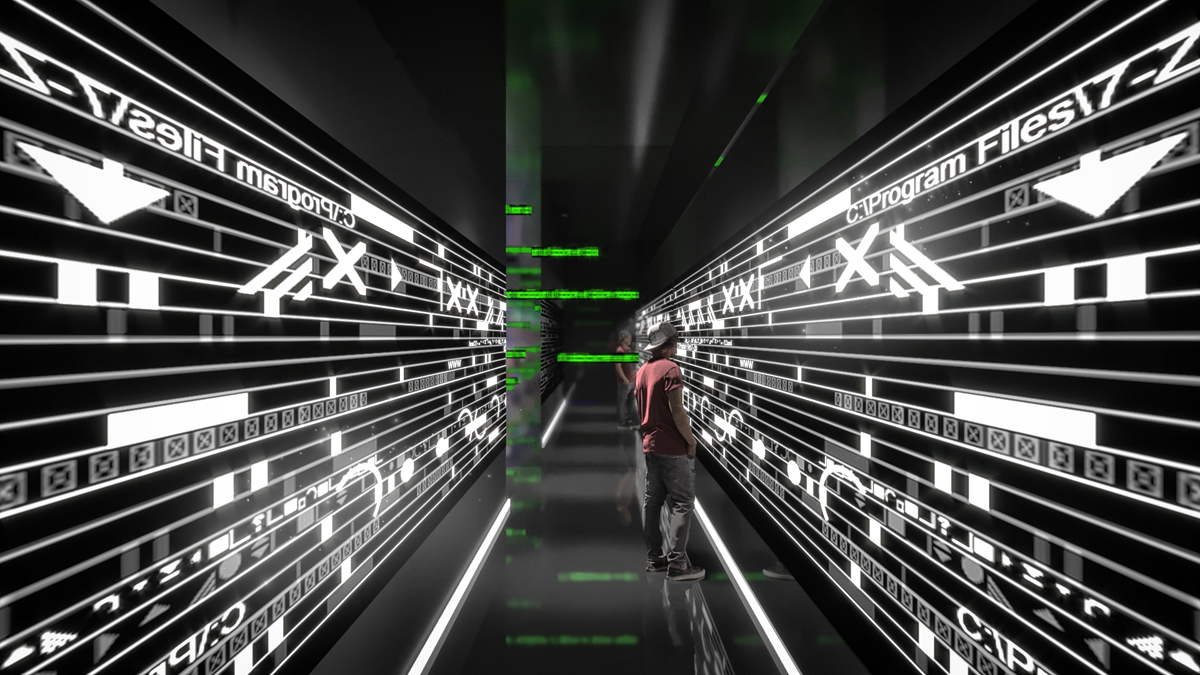

В умозрительный «музей идей» должен превратиться и обновленный Политех, где художественным куратором научной экспозиции выступает архитектор Дмитрий Ликин. «Когда попечительский совет взялся за реорганизацию Политеха, то его директор, Юлия Шахновская, сформулировала довольно амбициозную цель — создать в Москве музей науки и первый в мире музей идей», — поведал Дмитрий Ликин. И после принятия такого принципиального решения пул ученых-экспертов отобрал для ядра будущей экспозиции 108 научных идей. «Сначала музей планировалось организовать таким забавным образом, чтобы по этим 108 идеям каждый посетитель мог бы совершать свой собственный маршрут: было бы, по сути, столько музеев, сколько посетителей. И если бы каждая научная идея была устроена по принципу луковицы, то есть содержала разные обертки с разной степенью серьезности донесения информации, то ты мог бы осваивать их послойно: где-то добираться до самой сути, где-то снимать верхнюю шкурку, а где-то проходить мимо». Однако в старом здании с анфиладной структурой воплотить эту идею никак бы не удалось — понадобился бы бокс размером с хорошую «Икею». Поэтому придумали единый нарратив и распределили его части по этажам и тематическим экспозициям, и в настоящий момент идет активный поиск разнообразных форматов материализации идей. «Например, часть нашей экспозиции посвящена IT, и мы очень хотели рассказать людям про эти технологии фундаментальным образом и в предельно некомпьютерном антураже, — прокомментировал Дмитрий. — Я объяснил всем участникам, что предлагаемые ими решения должны существовать в зоне „физибилити“ — приятных, физически ощутимых материалов и пользовательских чувств. В данном случае мы поняли, что надо воплотить простую мысль, что весь компьютерный мир построен всего на двух цифрах — 1 и 0 — и трех логических операциях. Так что входная инсталляция „Наш мир IT“ будет состоять из трех последовательных сцен, воплощающих идею логических гейтов. Как вы знаете, транзистор — это устройство, через которое ток может пройти, не пройти или пройти не так: это символизирует логический гейт „и/или/нет“. И вот мы ставим три объекта, на которых посетитель сможет имитировать ход тока через транзистор с помощью переключения больших сантехнических вентилей и гоняя воду по трубам, очевидно понимая, что это такое — протекание или непротекание информации через логический гейт. Подобного рода решения — результат диктата моей кураторской воли и общего видения образа экспозиции».

Таким образом, несмотря на очевидные преимущества цифры в целом ряде случаев, интригующими и нестандартными способами коммуникации с посетителем по-прежнему могут быть аналоговые, «ламповые» ходы. Более того: в современном музее может не быть видимых мультимедиа вовсе. Такова, например, позиция Елены Гагариной, директора Музеев Московского Кремля: проект приспособления под новое здание музея, который откроется в 2024 году, делает опять же бюро Nowadays (подробнее см. ПР93/94) и, по словам архитектора Натальи Масталерж, в постоянной экспозиции не будет ни одной мультимедийной инсталляции или даже QR-кода. «Экспонаты Музеев Кремля — удивительные вещи тонкой работы и огромной ценности. Нынешняя экспозиция в Оружейной палате, где, в частности, используются несколько устаревшие технологии освещения, не передает красоту объектов. В новом музее мы уделили самое пристальное внимание двум вещам: освещению (светодизайнеры работали с каждым экспонатом отдельно) и режиссуре пространственных впечатлений посетителя. Такой подход делает заметный мультимедийный слой избыточным, и отказ от него был принципиальным эстетическим решением. Скорее всего, какой-то невидимый цифровой компонент в экспозиции все же появится, но, учитывая современные темпы развития технологий, разрабатывать его имеет смысл ближе к открытию музея, через три года».

Правда, каких-то принципиальных прорывов в следующие пять лет наши эксперты не ожидают. Борису Кислицину кажется, что музей движется в сторону индивидуализации контента по принципу контекстной рекламы: «Приду в условный Политех, сообщу какому-нибудь приложению, что меня интересует авиация, а оно мне в следующий визит посоветует газообразные среды». Его поддержали другие участники дискуссии: «Точно так же, как сегодня большие фармкомпании пытаются создавать индивидуальную медицину, на основе личных предпочтений будет генерироваться и индивидуальный музейный маршрут».

Однако в первую очередь в музеях будут работать уже годами проверенные технологии и приемы: эксперименты требуют к себе слишком много технического внимания, останется только то, что не доставляет никаких неудобств. И уж точно технологии не будут появляться в музеях ради технологий. Потому что в музеи приходят за разным опытом. Иногда достаточно действительно просто наслаждаться красотой.

.jpg)

.jpg)

.jpg)